Schwer krank, intensiv betreut

INTENSIVMEDIZIN

Schwer krank, intensiv betreut

Ohne zahlreiche Apparate wäre die Intensivmedizin, wie man sie heute kennt, nicht mehr möglich. Die Digitalisierung wird ihr aber noch einmal einen Schub verleihen.

Wer auf der Intensivstation betreut wird, ist schwer krank. Schwer krank heisst in diesem Fall, dass ein oder mehrere lebenswichtige Organe versagen oder zu versagen drohen. Rund 1900 Patientinnen und Patienten werden jährlich auf den Intensivstationen des Kantonsspitals Olten und des Bürgerspitals Solothurn behandelt. Zwei Drittel sind Notfallpatienten, ein weiteres Drittel wird meist nach Operationen auf die Intensivstation verlegt. Die durchschnittliche Liegedauer beträgt zwei bis drei Tage.

Besuche auf der Intensivstation

Besuche auf der Intensivstation sind streng geregelt aber erwünscht. Und es ist auch sinnvoll, wenn Kinder ihre Angehörigen besuchen. Ein Besuch bietet ihnen die Möglichkeit, die Familienkrise besser zu verstehen, Gefühle wie Ängste, Schuldgefühle oder Hilflosigkeit abzubauen. Sehr wichtig ist aber, dass der Besuch gut vorbereitet und von Erwachsenen begleitet wird. Kinder sollten auch die Möglichkeit haben, Fragen an Pflegefachpersonen zu stellen.

Personalisierte Medizin

«Ohne Apparate wäre die Intensivmedizin eine andere», sagt Dr. med. Lukas Ebnöther, Leiter der Intensivstation am Bürgerspital Solothurn. Etwa die konstante Überwachung des Blutdrucks, der Sauerstoffwerte, der Herzströme, der Atemfrequenzen oder anderem ist nur möglich dank automatisierten Messungen. Infusomaten sorgen dafür, dass Patienten zudem zur richtigen Zeit in der richtigen Dosierung Medikamente erhalten. «Den nächsten Entwicklungsschub erwarten wir von der Digitalisierung», erklärt der Leiter der Intensivstation und ergänzt: «Wir haben bei unseren Patienten oft ein sehr grosses Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Wenn wir nun dank der Digitalisierung rasch und schweizweit Daten abgleichen können, können wir eine personalisierte und damit sehr zielgerichtete Behandlung vornehmen.»

Immer mehr Schwerkranke

Für die Zukunft rechnet man mit einer deutlichen Zunahme von Intensivpflegepatienten. Deshalb wird die Intensivstation im Neubau Bürgerspital nun 14 statt neun Betten zur Verfügung haben. Und gerade auch weil die Verlegung von schwer kranken Patienten immer mit einem hohen Risiko verbunden ist, sei es sehr wichtig, die intensivmedizinische Versorgung wohnortsnah anbieten zu können. «Schweizweit gesehen haben wir heute bereits immer wieder regionale Engpässe», so Lukas Ebnöther.

Die Zahl der Intensivpflegepatienten werde zunehmen, sagt Dr. med. Lukas Ebnöther, Leiter der Intensivstation im Bürgerspital Solothurn.

Pflegeroboter werden überschätzt

Zurückhaltender reagiert der Intensivmediziner auf den möglichen Einsatz von Pflegerobotern. Deren Einsatz sieht er etwa beim Medikamente richten oder als Unterstützung bei der Mobilisierung der Patienten. Für die Pflege am Bett mit den vielen Kabeln aber brauche es gerade in der Intensivmedizin immer noch den Menschen. «Wir wollen am Ende mehr Zeit für den Patienten haben», so Lukas Ebnöther, «und die Technik soll uns dazu unterstützen und nicht noch mehr Arbeit aufbürden.»

Intensivstation oder Überwachungsstation?

Die Intensivstation, IDIS (Interdisziplinäre Intensivstation), ist für Patienten gedacht, bei denen eines oder mehrere Organe versagen oder zu versagen drohen. Hier können Organfunktionen ersetzt werden.

Die Überwachungsstation, IMC (Intermediate Care), ist für Patienten konzipiert, die einen hohen Überwachungs- und Betreuungsaufwand benötigen. Hier können keine Organfunktionen ersetzt werden.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Gewalt, Aggression, Macht und Ohnmacht in der Klinik

DEESKALATIONSTRAINING

Gewalt, Aggression, Macht und Ohnmacht in der Klinik

Aggression in der Klinik. Wie lässt sie sich vermeiden? Ist grundsätzlich der Patient der Auslöser? Besuch bei einem Deeskalationstraining im Klinikum Braunschweig.

Ja, manchmal geht es auch ums Kämpfen. Das bestätigt die Krankenpflegerin Elisabeth Schroeder von der Intensivstation der Unfallklinik in Braunschweig. Wir haben hier Griffe gelernt, wie man sich zum Beispiel befreien kann, wenn ein demenzkranker Patient sich an einem festklammert», sagt Schroeder zur Ärzte Zeitung.

Aber was hier bei diesem Seminar geschieht, hat wenig zu tun mit Selbstverteidigung am Krankenbett. Dafür umso mehr mit Macht und Ohnmacht im Krankenhaus, mit Aufmerksamkeit für die Situation und den Möglichkeiten, angespannte Momente zu entspannen. «Ich bin ja relativ gross», sagt Schroeder als Beispiel, «und wenn ich da so von oben auf einen Patienten in seinem Bett hinabblicke, dann hat das schon eine Wirkung.» Will sagen: Der schiere Grössenunterschied kann schon zu Aggressionen eines ohnedies verängstigten Patienten führen. Was dann? Mit zehn Kollegen und Kolleginnen nimmt Schroeder an einem sogenannten Deeskalationstraining des Klinikums Braunschweig teil. In Vorträgen, Gruppenarbeiten und Rollenspielen lernen sie, Konflikte und Gewalt am Arbeitsplatz zu entschärfen.

Krankenbetten für Übungszwecke

In dem grossen Raum mit offenem Dachstuhl unterm Dach des Fortbildungszentrums des Klinikums in Braunschweig sitzen die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Trainings im Kreis: altgediente und erfahrene Profis, wie Annette Martius von der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der Pfleger Frank Abel von der Psychosomatischen Station oder jüngere Kolleginnen wie Vanessa Meier, die in der Notaufnahme arbeitet.

Die Krankenbetten, die hier zu Übungszwecken stehen, wurden unter Plastikplanen an den Rand gerollt und die Tische an die Seite, damit Platz für den Stuhlkreis bleibt. Inzwischen ist die Gruppe den dritten Tag zusammen.

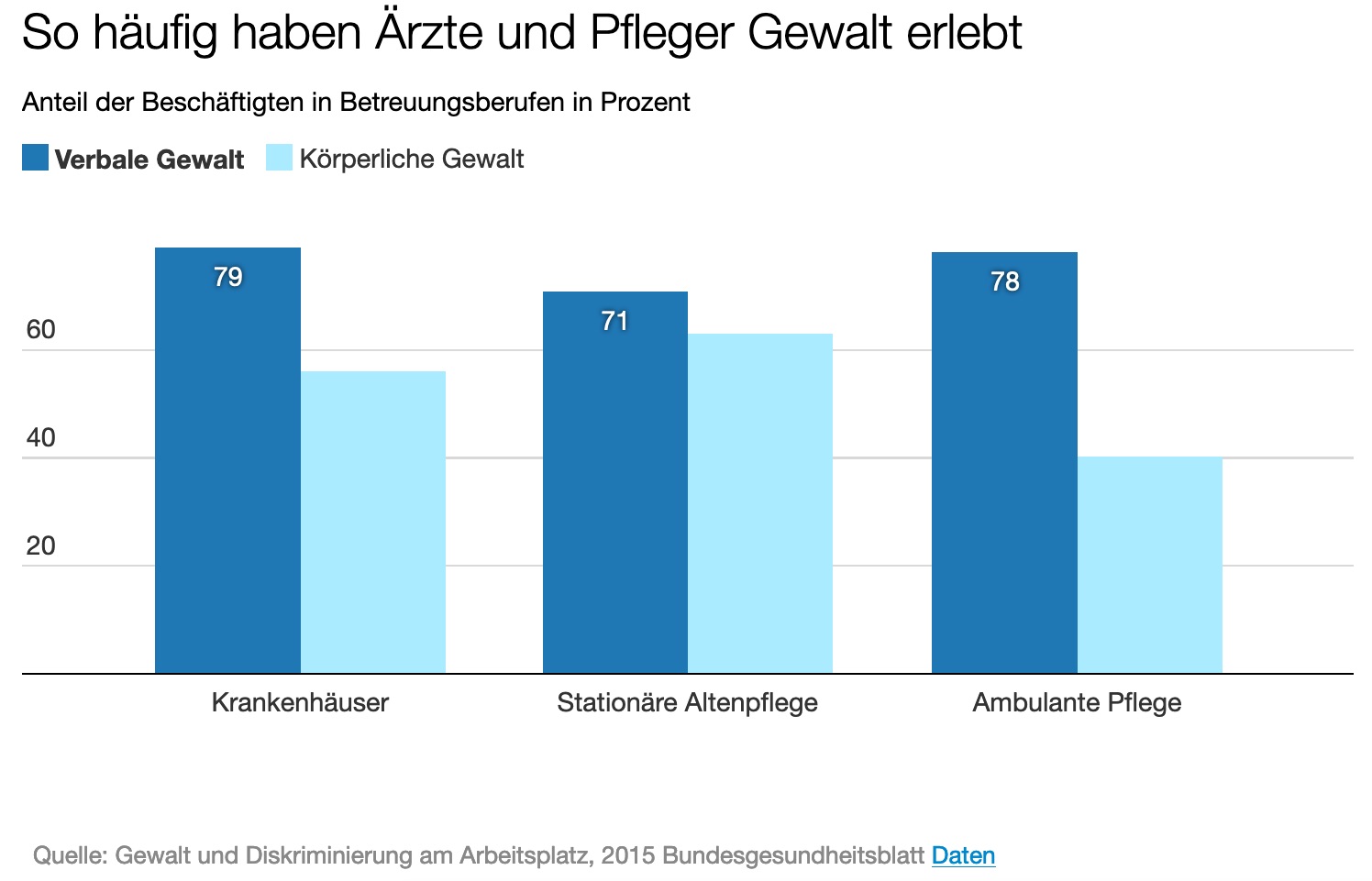

Der Bedarf ist offenbar riesig. «Wir bieten seit vergangenem Jahr jeden Monat ein dreitägiges Training an», sagt Maik Pritschke, der diese Workshops zusammen mit Johanna Kube leitet. Kube und Pritschke sind Pflegefachleiter in der Psychiatrie des Klinikums. Heute geht es um Kommunikation. Denn in den selteneren Fällen werden Patienten wirklich handgreiflich. Die Eskalation auf so vielen Stationen verläuft eher verbal: lautstarker Protest, Schmollen, Beleidigungen und Beschimpfungen.

Was bedeutet Eskalation?

Eben bauen Pritschke und Kube aus drei Stellwänden ein provisorisches Schwesternzimmer auf. Die Pflegerin Franziska Kitschke und Kursleiter Pritschke werden in einem Rollenspiel vorführen, was Eskalation bedeutet: Pritsche tritt als wütender Sohn in die Tür des improvisierten Schwesternzimmers und legt los. Seine Mutter ist Patientin hier und liegt im eigenen Urin nass im Bett. Niemand hat die alte Dame versorgt. Und nun fordert er energisch im Schwesternzimmer Hilfe: «Meine Mutter liegt nass im Bett!» – «Ich habe keine Zeit.» – «Sie sind doch hier die Schwester oder etwa nicht?» – «Ich muss jetzt Medikamente stellen!» – «Das ist doch ein Unding, dass ich hier so … (der Sohn tritt ins Zimmer)» – «Dies hier ist ein Dienstzimmer!» – «Ist mir egal! Bewegen Sie Ihren Hintern und holen Sie gefälligst jemanden, der hier was zu sagen hat!» … und so weiter. Nach drei Minuten Rollenspiel sind beide festgefahren im (gespielten) Zorn und die Runde der Kursteilnehmerinnen nickt beifällig: «Kennen wir!»

«Gewalt beginnt da, wo der Patient oder der Angehörige psychisch oder körperlich davon abgehalten wird, seinen freien Willen zu leben, also da, wo man den freien Willen des Patienten einschränkt», erklärt Pritschke. So gesehen ist ein Krankenhaus der ideale Ort für die Eskalation von Konflikten. «Keiner unserer Klienten kommt ja gerne zu uns», sagt Pritschke, der auf der Psychiatriestation arbeitet. Manchmal braucht es nicht einmal eine Auseinandersetzung, wie im Rollenspiel vorgeführt.

Eine Demonstration der Macht

Die Gegebenheiten auf den Stationen reichen schon. So seien manche Schwesternzimmer mit einer dicken roten Linie auf dem Boden zwischen den Türpfosten versehen. «Das bedeutet doch: wir dürfen jederzeit in dein Zimmer, an dein Bett und in deine Nähe – aber du musst draussen bleiben», sagt Pritschke, «das ist eine Machtdemonstration, die Aggression als Antwort hervorrufen kann.»

Oder: Wie oft liegen Patienten stundenlang im Wartebereich der Notaufnahme und wollen nur eines: wieder nach Hause?, fragt Elisabeth Schroeder. Sie sind auf der Intensivstation wegen ihrer Verletzung auf das Bett angewiesen. «Was will man tun, wenn sie sich den Venenkatheter herausreissen?»

Viele Patienten auf der Notaufnahme werden wegen der vielen Stunden, die sie warten müssen, nervös, sagt Vanessa Meier. «Sie werden wütend, wenn die Angehörigen zurück zum Parkplatz müssen, um Geld in die Parkuhr zu werfen. Oder wenn sie keine Mahlzeiten bekommen oder nichts zu trinken. Kurz: Jeder Krankenhausaufenthalt birgt jede Menge Zündstoff. Zwischen 2013 und 2016 wurden von allen Stationen des Klinikums zusammengenommen über 1’000 Vorfälle gemeldet, sagt Pritschke. «Sogar aus der Pathologie, wo es manchmal Probleme mit den Angehörigen gibt.»

Wer hat angefangen?

Die grösste Schwierigkeit im Deeskalatonstraining dürfte die Schuldfrage sein. Wer hat angefangen? Wer muss jetzt zurückstecken? Irgendwann im Laufe der die Tage fällt dann bei den Teilnehmern der Groschen: Die Lösung findet jeder bei sich selber. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen. Oder, wie Pritschke sagt: «Es sind nicht immer die Patienten, es sind auch wir.»

Irgendwann müssen alle, die sich mit Gewalt und Eskalation im Krankenhaus auseinandersetzen, begreifen, dass es wenig Sinn hat, sich ausschliesslich über die Attacken der Patienten zu beschweren und immer mehr auf Schutz zu setzen. Gewiss – man sollte sich zum Beispiel «bei potenziell gewalttätigen Patienten der Psychiatrie immer so im Raum aufstellen, dass der Fluchtweg frei ist», sagt Pritschke.

Aber das Augenmerk des Seminars liegt auf der Chance, rechtzeitig vor einer Eskalation einzugreifen, also zu deeskalieren. Motto: Wer nicht Teil des Problems ist, ist auch nicht Teil der Lösung. Nur deshalb haben Selbstreflexion und moderierendes Verhalten von Ärzte und Pflegern überhaupt eine Chance. «Und das stellen wir nicht nur m Krankenhaus fest, sondern auch in Praxen, mit denen wir arbeiten», sagt Pritschke.

Viele der potenziellen Aggressions-Auslöser im Krankenhaus können die Kursteilnehmer in Braunschweig natürlich nicht einfach abschaffen. Aber Pflegende und Ärzte können den Ausbruch des angestauten Patienten-Ärgers rechtzeitig moderieren. «Die Türöffner benutzen», nennen Pritschke und Kube das.

Im Hinblick auf den Konflikt mit dem erbosten Sohn im Schwesternzimmer heisst das für die Schwester: Den Angehörigen ansehen, aufstehen und sich vorstellen, sich bedanken, dass er auf das Problem mit seiner Mutter aufmerksam macht, Lösungsvorschläge machen, den Zeitrahmen dafür realistisch angeben und so weiter. Dauert zu lange? Der Streit dauert länger.

«Tut mir leid, dass ich wütend war»

«Es geht im Wesentlichen in unserer Arbeit um Selbstreflexion», sagt Johanna Kube. «Das ist es auch, was die Teilnehmer dann mitnehmen. Eine Art Sensibilisierung: Wie trete ich jemandem gegenüber?» Annette Martius fragt sich jetzt immer öfter: «Wie hätte ich es als Patient gern? Man kann sich auch hineinversetzen in die Patienten.»

Vanessa Meier berichtet, dass sich Patienten nach ihrem Wutausbruch sogar entschuldigen. «Tut mir leid, dass ich so wütend war, ich hatte so einen Hunger, sagen die dann. Kann man ja auch verstehen.»

Der Effekt des Perspektivwechsels ist immens, meint auch Pritschke. «Seit ich aktiv deeskaliere, habe ich praktisch keine zielgerichteten Angriffe gegen meine Person mehr erlebt», berichtet er. «Vorher gab es so etwas wöchentlich.»

Weitere Beiträge

Nothing found.

Mehr Zeit für den Patienten

LEAN HOSPITAL

Mehr Zeit für den Patienten

Lean Management, sogenanntes schlankes Management, ist im Moment in aller Munde. Auch in den Solothurner Spitälern. Mit grossem Erfolg. Auf Stationen, die bereits nach Lean Management arbeiten, erhöhten sich die positiven Rückmeldungen der Patienten.

Die Notwendigkeit wurde bereits vor fünf Jahren mit dem Start des Neubaus gegeben. Im neuen Spital werden die Wege doppelt so lang und die Stationen durch die Zusammenlegungen doppelt so gross sein. Darauf vorbereiten kann man sich in der Pflege nur, indem man die Abläufe, also die Prozesse, überdenkt, analysiert und wo nötig ändert. Bei allen Überlegungen stand dabei der Patient im Zentrum. Daraus resultierte Lean Management oder Lean Hospital, wie die Umsetzung in den Spitälern genannt wird. Das Lean Hospital orientiert sich an sechs Grundsätzen (siehe rechte Seite). Dass die Begriffe japanisch klingen, kommt nicht von ungefähr, denn als Musterbeispiel für Lean Management gilt nach wie vor der japanische Automobilhersteller Toyota.

Von unten nach oben

«Wir realisierten sehr rasch, dass wir der Pflege nicht einfach ein neues System überstülpen konnten, sondern dass der Prozess von der Basis herkommen muss», sagt Dieter Hänggi, Leiter Pflegedienst des Bürgerspitals Solothurn. Er ist zusammen mit Projektleiter Fabio De Nardis verantwortlich für die Einführung von Lean Hospital. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern definierten sie Massnahmen, wie Pflegende mehr Zeit beim Patienten verbringen können. Analysiert wurden auch Tätigkeiten wie Trinken und Essen servieren, Medikamente richten, Verbandsmaterial auffüllen, Betten anziehen und anderes. «Jeder soll das tun, was sie oder er am besten kann – Logistik etwa ist zum Beispiel keine Kernaufgabe der Pflege», so Dieter Hänggi.

Perfekt ist man nie

Danach wurde diskutiert, was im Alltag gut funktioniert, was weniger. «Kaizen» wurde eingeführt. Alle am Prozess Beteiligten sollen und dürfen ihre Meinung einbringen, auch Auszubildende im ersten Lehrjahr. «Gerade die Mitarbeitenden an der Basis haben oft die besten Ideen, da sie stark im Prozess eingebunden sind», so Dieter Hänggi. Aber perfekt ist ein System nie, so die Philosophie, deshalb finden «Kaizen» weiterhin regelmässig statt.

Austausch ist wichtig

An den Huddles, den täglichen Meetings (siehe Kasten), tauscht sich das gesamte Behandlungsteam untereinander aus. «Der Huddle funktioniert als neue Form der Kommunikation», so Dieter Hänggi. Jede und jeder hat dabei ein Mitspracherecht. Das Ergebnis verblüfft. «Wir haben weniger Patientenbeschwerden, wir haben weniger Überstunden von Pflegefachpersonen und wir haben weniger Stellenwechsel, weil wir eine höhere Arbeitszeitflexibilität bieten können», so Fabio De Nardis. Und vor allem: «Wir haben noch keine einzige Rückmeldung von einem Team erhalten, das sich wieder die alten Prozesse zurück wünscht.»

Station 2 G, 10.00 Uhr, «chöi mer huddle?»

Kontesa Ademi Jakupi, stellvertretende Stationsleiterin der chirurgischen Abteilung, steht im Stationszimmer vor dem Huddle-Board, einer weissen Tafel. Es sind Newsmeldungen zu lesen, es gibt Smileys für Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, die Koordinaten aller Stationsärzte. Rechts daneben die Tagesplanung mit der Übersicht aller Patienten auf der Station 2 G. Wo sich früher Pflegende bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit aufhielten, herrscht heute Leere.

Lean Management bedeutet auch, dass die Pflege mobil arbeitet. Das spart Wegzeit, die direkt dem Patienten zugute kommt. Kontesa Jakupi ruft «chöi mer huddle?». Die vier Bezugspflegenden erscheinen, gehen routiniert die Patientinnen und Patienten durch, die Pausenplanung, es wird geklärt, welche Pflegende noch Kapazitäten hat. Nach fünf Minuten ist der morgendliche Huddle bereits fertig, alle wissen, wer woran arbeitet. Bis zum Umzug in den Neubau Bürgerspital Solothurn, so das Ziel, werden alle Bettenstation auf Lean Management umgestellt sein.

In diesem Beitrag erklären Ihnen die Mitarbeitenden, wie Lean Management funktioniert.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Der Chirurg an der Konsole

KANTONSSPITAL OLTEN: OPERIEREN MIT SYSTEM

Der Chirurg an der Konsole

Seit mehr als eineinhalb Jahren werden im Kantonsspital Olten Eingriffe mit dem Operationsroboter da Vinci Xi durchgeführt. Die Bezeichnung «Roboter» kann aber in die Irre führen.

Bei minimalinvasiven Operationen kommt immer häufiger das Operationssystem da Vinci Xi zum Einsatz. Bei diesem Verfahren sitzt der Chirurg neben dem Patienten an einer Konsole neben dem Operationstisch und bedient die Instrumente, die über kleine Bauchschnitte in den Körper eingeführt werden. Über eine hochauflösende Kamera erhält der Operateur ein dreidimensionales Bild vom Körperinneren und kann sämtliche Bewegungen mit Ruhe und ohne Zittern ausführen.

Immer mehr Operationsroboter

In den USA sind roboterassistierte Operationen bereits Standard. Aufgrund der guten Behandlungsergebnisse setzt sich diese Operationsmethode immer mehr auch in Europa durch.

Der Begriff «Roboter» darf jedoch nicht missverstanden werden – denn die robotergeführten Instrumente führen keinen einzigen Schritt selbständig aus, sondern werden immer durch den Chirurgen geführt. Die langjährige Erfahrung des Chirurgen kann beim roboterassistierten Operieren nicht ersetzt werden.

Sehr hohe Beweglichkeit

Für Dr. med. Thomas Forster, Leitender Arzt Urologie der Solothurner Spitäler, liegt der grosse Vorteil des Systems in der Beweglichkeit der Instrumente: «Die da-Vinci-Instrumente kann ich exakt wie eine menschliche Hand bewegen – das ist mit der herkömmlichen Laparoskopie nicht möglich.» Prof. Dr. med. Ulrich Dietz, verantwortlich für das da-Vinci-Xi-Programm am Kantonsspital Olten, ergänzt, dass der Roboter auch unbequeme Positionen problemlos über längere Zeit ruhig halten könne. «Jeder Schritt eines Eingriffs kann so enorm präzise durchgeführt werden».

Weitere Beiträge

Nothing found.

Alle Mitarbeitenden sind gefordert

3 FRAGEN AN DIE PROJEKTLEITERIN UMZUG

Alle Mitarbeitenden sind gefragt

Monika Hagi ist Projektleiterin Umzug für das neue Bürgerspital Solothurn. Doch wie organisiert man den Umzug eines Spitals?

Monika Hagi, zügeln ist Ihr Beruf, aber wie sieht es privat aus? Sind Sie schon oft umgezogen?

Nein, es gefällt mir sehr, wo ich wohne. Einzig die Wohnung haben mein Partner und ich gewechselt und verkleinerten von 180 Quadratmetern Wohnfläche auf 80 Quadratmeter. Das heisst, wir mussten uns sehr darauf fokussieren, was wir mitnehmen wollten und was nicht. Mit dem Umzug hat für uns ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Das ist im Spital nicht anders. Mit dem Umzug in den Neubau Bürgerspital Solothurn ändern sich zahlreiche Prozesse, Stationen werden zusammengelegt. Wir zügeln also nicht einfach das jetzige Spital, sondern beginnen etwas Neues.

Sie zügeln ein Spital im Vollbetrieb. Kann man so etwas überhaupt bis ins letzte Detail vorbereiten?

Wir sind ein Planungsteam von fünf Personen, beim Umzug selbst sind alle Mitarbeitenden gefordert. Ausserdem haben wir für den Umzug selbst 200 externe Personen, die uns unterstützen. Wir haben 100 Prozent als Ziel ,und wenn wir 80 Prozent in der Umsetzung erreichen, haben wir gut gearbeitet. Wir erstellen zurzeit eine Risikoanalyse für jeden möglichen Fall, der eintreten könnte. Und wir werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgängig schulen, wie sie im neuen Spital arbeiten werden. Nicht zu früh, sonst werden Details wieder vergessen, aber auch nicht zu spät. Meine Erfahrung lehrt mich auch, Ruhe zu bewahren und zu wissen, dass kurz vor dem Umzug der allergrösste Effort erfolgen wird.

Monika Hagi, Projektleiterin Umzug, hat Erfahrung mit dem Umzug von Spitälern. Sie organisierte den Umzug des Triemlispitals und war beratend beim Umzug des Spitals Wattwil dabei. Privat reist sie sehr gerne und lebt zwischendurch auch mal im Wohnmobil.

Wann ist der Umzug für Sie erfolgreich?

Wenn jede Patientin, jeder Patient schnell und sicher ins neue Spital wechseln konnte. Das Wichtigste ist, dass die Sicherheit gewährleistet ist und Patienten ab dem ersten Tag nach dem Umzug betreut und behandelt werden können. Schön wäre es auch, wenn in der Umzugswoche im Juni 2020 die Besucherinnen und Besucher jeweils erst am späteren Nachmittag ihre Angehörigen besuchen.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Sterile Atmosphäre ist unerwünscht

INNENRÄUME IM NEUBAU BÜRGERSPITAL

Sterile Atmosphäre ist unerwünscht

Wie in allen neu gebauten oder sanierten Schweizer Spitälern hat auch der Neubau Bürgerspital Solothurn nur noch Ein- und Zweibettzimmer. Das entspricht nicht nur einem Bedürfnis der Patienten, sondern ist auch effizienter und sicherer.

Im Vergleich zu skandinavischen Ländern gibt es in Schweizer Spitälern insgesamt immer noch einen tiefen Anteil an Einbettzimmern. Patientinnen und Patienten genesen jedoch meist rascher, wenn sie in Ein- oder Zweibettzimmern liegen, so wie sie im Kantonsspital Olten bereits seit Jahren Realität und im Neubau Bürgerspital Solothurn geplant sind. Eine kürzlich publizierte Studie belegt zudem, dass Patienten in Mehrbettzimmern mehr Infektionen während des Spitalaufenthaltes erleiden als Patienten in Einbettzimmern. Aber auch effizientere Prozesse stehen im Vordergrund.

Wohnliche Atmosphäre ist wichtig

Viel diskutiert wurde der Bodenbelag auf den Bettenstationen. «Unser Ziel war es, ein Spital zu bauen, welches nicht mehr steril wirkt», sagt der Projektleiter des Hochbauamts Solothurn, Alfredo Pergola. Deshalb wurden auf den Bettenstationen Parkettböden aus Holz verlegt. Das Parkett wurde durch Fachinstitute mehrfach auf hygienetechnische Anforderungen geprüft und genügt allen Anforderungen. «Vergleichen wir zudem die Lebenszykluskosten, so ist der Parkettboden sogar günstiger als ein Bodenbelag aus Linoleum», so Alfredo Pergola. Zum guten Raumkonzept gehören übrigens auch eine ausgeklügelte Farbgebung und die rechtwinklige Bettenstellung.

Wie duschen?

Noch mehr Planungsfragen gab es jedoch bei den Nasszellen in den Patientenzimmern. «Einerseits sind da die strengen Vorschriften bezüglich Behindertengleichstellungsgesetz, die wir selbstverständlich erfüllen wollen und müssen, dann sollen sich Patienten gut zurechtfinden können, und als Drittes müssen die Pflegenden gut darin arbeiten können», sagt Urs Studer, Projektleiter Neubau bei den Solothurner Spitälern. Viele Ansprüche für einen kleinen Raum. Das Resultat ist sehr zufriedenstellend.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern

SPITAL DER ZUKUNFT

Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern

Spitäler nehmen heute einen wichtigen Part in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und sie werden es auch in Zukunft. Ihre Rolle aber wird sich vermutlich verändern. Professor Urs Brügger, Direktor des Departements Gesundheit an der Berner Fachhochschule, über die Entwicklung der Spitäler in der Schweiz.

Urs Brügger, wie sieht die ideale Spitalversorgung der Zukunft aus?

Idealerweise gäbe es eine bessere Koordination in Gesundheitsregionen mit einer Bevölkerung von ein bis zwei Millionen Einwohnern. Im Zentrum würde ein Universitätsspital stehen für die hochspezialisierte Versorgung. Darum herum gäbe es ein Netz von kleineren Spitälern, die sich auf gewisse Leistungen spezialisieren und dadurch wirtschaftlich und in guter Qualität arbeiten können. Die Grundversorgung in den Regionen, die heute noch teilweise stationär durchgeführt wird, wird noch stärker ambulant werden, und es werden medizinische Versorgungszentren für Notfallversorgung und die Versorgung von chronisch Kranken entstehen. Insgesamt wird es weniger Spitalbetten brauchen, trotz Bevölkerungszunahme und Alterung.

Früher gab es das Sprichwort «Jedem Täli sein Spitäli», im Kanton Solothurn wurden in den vergangenen Jahren mehrere Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Wo stehen wir in der Spitalplanung schweizweit?

Es gibt inzwischen einen gewissen Trend zu mehr Koordination und Konzentration in der Spitalversorgung. Leider gehen diese Bemühungen oft nicht über die Kantonsgrenzen hinaus. Doch eine Spitalversorgung sollte aus Gründen von Qualität und Wirtschaftlichkeit regional und nicht kantonal gedacht werden. Sie sollte sich zudem an den Patientenbedürfnissen und den Patientenströmen orientieren. Die Vorgaben im Rahmen der interkantonalen Koordination der hochspezialisierten Medizin HSM und Vorgaben von Mindestfallzahlen, die mehr und mehr in der kantonalen Spitalplanungen eingesetzt werden, unterstützen diese Entwicklung zu mehr Koordination und Konzentration.

Und wo stehen wir in 40 bis 50 Jahren, wenn die Lebensdauer der jetzigen Spitäler erreicht ist?

Voraussichtlich werden dann tendenziell vor allem noch hochspezialisierte Leistungen stationär angeboten werden. Die übrige Gesundheitsversorgung wird hauptsächlich im ambulanten Setting oder zu Hause stattfinden – «hospital at home». Doch 40 bis 50 Jahre sind ein sehr langer Zeithorizont, über den sich nur schwer eine zuverlässige Prognose machen lässt. Zudem wird die Digitalisierung die Medizin stark verändern.

Zur Person

Prof. Dr. Urs Brügger studierte Volkswirtschaftslehre und Soziologie an der Universität St. Gallen. Zudem absolvierte er noch ein internationales Master-Programm in Health Technology Assessment. Von 2003 bis Ende 2017 leitete er das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Seit Januar 2018 ist Urs Brügger an der Berner Fachhochschule als Direktor des Departements Gesundheit tätig. Seine Themenschwerpunkte in Forschung und Lehre sind Health Technology Assessment (HTA), Vergütungssysteme, Gesundheitskosten und Gesundheitspolitik.

Welche bahnbrechenden Innovationen könnte es in den nächsten Jahrzehnten in der Medizin geben?

Hier ist einiges im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu erwarten. Insbesondere verbesserte Diagnostik mithilfe von Data Science und Einsatz von Robotik in Behandlung und Pflege von Patientinnen und Patienten werden die Gesundheitsversorgung stark verändern. Dadurch wird sich auch die Rolle aller Health Professionals verändern. Im Pharmasektor werden im Sinne der «personalized medicine» noch besser auf spezifische Eigenschaften von Patientinnen und Patienten ausgerichtete Medikamente entwickelt werden.

Werden Automatisierungen und Roboter irgendwann die Arbeit übernehmen?

Das ist eine umstrittene Frage, ob die Digitalisierung insgesamt Arbeitsplätze kosten wird oder nicht. Für ein innovatives Land wie die Schweiz mit einer leistungs- und konkurrenzfähigen Wirtschaft würde ich die Chancen insgesamt höher gewichten als die Risiken. Die Schweiz dürfte zwar gewisse Arbeitsplätze verlieren, aber auch viele neue gewinnen. Bezüglich Kosten dürfte sich die Digitalisierung teilweise kostendämpfend und teilweise kostentreibend auswirken. Der Saldoeffekt ist schwer vorherzusagen.

Es gibt Warnrufe, dass auch in der Schweiz irgendwann eine Zweiklassenmedizin entstehen könnte, dass derjenige, der mehr zahlt, auch die bessere Medizin erhält. Teilen Sie diese Ansicht?

Eine Zweiklassenmedizin gibt es immer. Es lässt sich nicht vermeiden, dass sich gewisse Leute Behandlungen leisten können, die der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass die zweite Klasse eine genügend gute Qualität aufweist. Das Gesetz sagt, dass nur Leistungen bezahlt werden, die auch wirtschaftlich sind. Die extrem teuren neuen Immuntherapien beispielsweise haben gezeigt, dass heikle Fragen auf unser Gesundheitssystem zukommen. Wann ist hier eine Grenze im Verhältnis von Kosten zu Nutzen erreicht? Mit solchen Fragen werden wir uns stärker befassen müssen. Und es wird auch Diskussionen über die hohen Preise geben, welche die Industrie unter Druck setzen.

Eine zweite Gefahr für eine Zweiklassenmedizin sehe ich aber aufgrund des Fachkräftemangels. Mit genügend Geld wird man immer eine verfügbare Ärztin oder eine Pflegeperson finden. Doch werden alle Grundversicherten den raschen Zugang haben, wenn sie ihn brauchen? Hier müssen wir sehr aufpassen und dafür sorgen, dass diese Berufe attraktiv bleiben und wir genügend Fachkräfte haben.

Wenn Sie als Patient im Spital sind, was sind Ihre Erwartungen?

Dass ich eine gute Versorgung erhalte, die sich an den Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert. Darüber hinaus, dass ich als Mensch wahrgenommen, respektiert und bestmöglich behandelt werde. Und schliesslich, dass ich nicht lange warten muss.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Wie Sie Osteoporose vorbeugen

ZUM WELTOSTEOPOROSETAG

Wie Sie Osteoporose vorbeugen

In diesem Beitrage geben wir Ihnen 5 Tipps für gesunde Knochen. Finden Sie heraus, ob Sie ein erhöhtes Osteoporose-Risiko haben und ob Sie genügend Kalzium zu sich nehmen.

5 Tipps für gesunde Knochen

Bewegen Sie sich regelmässig

Krafttraining und Übungen für eine bessere Balance sind besonders hilfreich.

Nehmen Sie genügend knochenstärkende Nährstoffe zu sich

Kalzium, Vitamin D und Proteine tragen zu einer guten Knochengesundheit bei.

Vermeiden Sie schlechte Gewohnheiten

Halten Sie ein gesundes Körpergewicht, leben Sie rauchfrei und vermeiden Sie übermässigen Alkoholgenuss.

Finden Sie heraus, ob Sie ein erhöhtes Risiko haben

Machen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt auf allfällige Risikofaktoren aufmerksam. Bestimmte Krankheiten und Medikamente beeinträchtigen die Knochengesundheit.

Lassen Sie sich untersuchen und bei Bedarf behandeln

Eine Therapie kann das Fortschreiten der Krankheit aufhalten und Sie vor Knochenbrüchen schützen.

Wie hoch ist Ihr Osteoporose-Risiko?

Der Selbsttest gibt Ihnen Hinweise auf diese Frage. Bitte besprechen Sie das Testergebnis mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.

Decken Sie Ihren Kalziumbedarf?

Mit dem Kalziumrechner finden Sie heraus, wie hoch Ihr Bedarf ist und ob Sie diesen decken.

Weitere Beiträge

Nothing found.

Seelsorgerin aus Berufung

LEBENSENDE

Seelsorgerin aus Berufung

Schwester Verena ist Ordensschwester der Spitalschwesterngemeinschaft. Als solche begleitet sie

Sterbende, betreut Freiwillige und hilft, wo sie kann.

«Da sein, Zeit haben. Für die Sterbenden und gerade auch für die Angehörigen», so Schwester Verena ,«dies ist wohl meine eigentliche Aufgabe.»

«Für mich ist Sterben wie eine Geburt in ein neues Leben, von dem wir keine Ahnung haben, wie es ist. Sterbende sollten nicht alleine sein und ich bin gerne für diese Menschen da. Es ist ein Prozess und das Abschiednehmen nicht immer einfach. Ich sage jeweils: ‹Habt ja keine Angst vor dem Tod! Legt eure Wut und die Angst ab und vertraut darauf, dass ihr in Frieden gehen könnt.› »

Weitere Beiträge

Nothing found.

Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod

LEBENSENDE

Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod

Im Sterben geht der unverwechselbare persönliche Lebensweg eines Menschen zu Ende. Es gibt kein Durchlaufen von Sterbephasen in einer bestimmten Reihenfolge, wie man dies lange Zeit vertreten hat. Viele Hinweise auf mögliche Reaktionen eines Menschen ergeben sich vielmehr aus seiner Lebensgeschichte.

So können Angehörige und Freunde, die die Vorlieben wie auch die Abneigungen des Sterbenden kennen, ihm auf seinem letzten Weg manchmal besser helfen als «Fremde», mögen diese auch fachlich noch so kompetent sein. Bei den «Seinen » fühlt sich der Sterbende gut aufgehoben und verstanden. Oft ist er noch bis wenige Stunden vor seinem Tod ansprechbar.

Trotzdem ist es auch für die Angehörigen gut zu wissen, welche Veränderungen des Sterbenden auf ein baldiges Lebensende hinweisen können. Es sind nur Anhaltspunkte, die so nicht in jedem Fall auftreten müssen.

Allgemeine Veränderungen im Verhalten der Kranken

- Die körperliche Energie schwindet. Es verstärkt sich das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf. Das Interesse an der Umwelt (Zeitung, Fernsehen, Besuche von Bekannten) lässt nach.

- Eine Unruhe kann auftreten. Die Patienten zupfen dauernd am Betttuch, decken sich immer wieder ab, bewegen fahrig Arme und Beine, greifen mit den Händen in die Luft. Es beruhigt sie dann, einen Menschen an ihrer Seite zu spüren – durch Berühren und ruhiges Ansprechen. In manchen Situationen ist es notwendig, eine starke Unruhe mit Medikamenten zu behandeln.

- Einen oder wenige Tage vor dem Tod blühen manche Menschen noch einmal auf. Es scheint ihnen besser zu gehen, sie sind plötzlich «ganz klar», haben Appetit auf die Lieblingsspeise, möchten noch einmal aus dem Bett oder fragen nach einem bestimmten Besuch.

- Manche sagen, sie würden nicht schlafen, wenn sie die Augen geschlossen halten, aber die Schwäche sei so gross. Es kann deshalb wichtig sein, sich in der Begleitung so zu verhalten, als ob der Kranke wach wäre, und ihm vom Alltag zu erzählen, den Lieblingsteil der Tageszeitung vorzulesen, eine schöne Musik anzuhören oder selber etwas vorzusingen.

- Viele halten in dieser Phase auch Rückschau, und es scheint, als ob sie schliefen. Jedes Wort oder schon eine leichte Berührung kann dann für sie unangenehm sein und stören. Es kann aber auch sein, dass eine haltende Hand gerade die richtige Hilfe ist. Vorsichtiges Fragen kann hier Klarheit schaffen.

- Von Patienten, die aus dem Koma aufgewacht sind, wissen wir, dass Menschen in diesem Zustand alles genau hören können, dass sie für alles sehr empfänglich sind. Es gilt deshalb, selbst «ganz Ohr» für sie zu sein.

- Es kann sein, dass die Stimme kraftloser wird. Man muss dann sehr nah mit dem Ohr an den Mund des Sterbenden herangehen, auf seine Lippenbewegungen achten, für ein «Ja» und «Nein» kleine Zeichen vereinbaren, zum Beispiel: ein- beziehungsweise zweimal die Hand drücken.

Weitere körperliche Veränderungen

Die weiteren körperlichen Veränderungen, die auf den nahen Tod hinweisen können, lassen sich noch genauer beschreiben.

Im Bewusstsein lässt sich ein Wandel feststellen

- Manche Menschen scheinen im Halbschlaf oder Schlaf «schon weit weg» zu sein. Beim Erwachen erkennen sie die Umgebung nicht sofort, sprechen über Unbekannte oder Bekannte, die bereits verstorben sind. Die Augen blicken in weite Ferne, der Blick wirkt getrübt. Auf keinen Fall sollten Sie dann versuchen, den Kranken «aus dieser Welt» herauszureissen. Er fühlt sich aber gut aufgehoben, wenn Sie ihm zuhören und auf seine Vorstellungen einzugehen versuchen, auch wenn sie ihnen sehr fremd erscheinen.

- Das Bewusstsein kann sich trüben. Das Erleben stimmt objektiv gesehen nicht mit dem aktuellen Geschehen überein. Verhalten Sie sich weiter ganz normal und reden Sie so, als sei der Betroffene bei normalem, klarem Bewusstsein. In der Regel führt der Versuch, die Wahrnehmung des Kranken zu «berichtigen» zu grosser Unruhe, hat aber keinen Einfluss auf die veränderte Wahrnehmungsfähigkeit.

Der Kreislauf verändert sich

- Mit der Veränderung des Kreislaufs ändert sich auch die Durchblutung. Der Puls wird schwach und zugleich schneller.

- Die Körpertemperatur sinkt, Arme und Beine kühlen ab. Warme Socken und eine Wärmflasche empfinden Kranke deshalb in dieser Situation als angenehm.

- Manchmal tritt starkes Schwitzen auf. Eine dünne Decke oder ein Leinentuch verschaffen dann Erleichterung. Unter dem Stichwort Körperpflege finden Sie Hinweise, wie z.B. durch bestimmte Waschungen das Schwitzen gelindert werden kann.

Im Atmen ist eine Veränderung festzustellen

- Die einzelnen Atemzüge werden schneller und flacher oder viel langsamer. Manchmal treten grösser werdende Atempausen auf, oder der Atem wird ganz unregelmässig.

- In den Atemwegen befindet sich immer eine Schleimschicht, um die Atemluft anzufeuchten. Durch die zunehmende Schwäche können die Patienten vor ihrem Tod diesen Schleim häufig nicht mehr abhusten. Es entsteht ein rasselndes Atemgeräusch, das den Sterbenden nicht beeinträchtigt. Auf umstehende Personen wirkt die Veränderung dagegen häufig beunruhigend oder beklemmend. Es kann helfen, den Kopf und Oberkörper höher zu lagern. Auch eine Seitenlage oder ein Kissen unter den Armen kann Entlastung bringen.

- Wenn sehr viel Schleim gebildet wird, ist ein Gespräch mit dem Hausarzt erforderlich. Vielleicht müssen zusätzliche Medikamente eingesetzt oder eine zu hohe Flüssigkeitsgabe abgesetzt werden. In der Regel ist es nicht notwendig, Menschen so kurz vor ihrem Lebensende noch den Schleim abzusaugen. Denn das ist sehr unangenehm, hilft nur eine kurze Zeit und fördert sogar die Bildung von neuem Sekret.

Hunger und Durst lassen nach

- Viele Menschen möchten in den letzten Tagen nur noch ganz wenig oder nichts mehr essen. Wir wissen, dass der Sterbeprozess durch eine erhöhte Kalorien- oder Flüssigkeitszufuhr häufig erschwert werden kann.

- Es ist aber sinnvoll und hilfreich, eine gute Mundpflege durchzuführen, und dabei die Mundschleimhaut anzufeuchten. Wenn der Patient noch trinken kann, kann man ihm immer kleine Mengen zum Trinken anbieten. Unter den Stichworten «Wie wir den Kranken mit Essen und Trinken versorgen können» und «Warum regelmässige Mundpflege wichtig ist» finden Sie weitere Hinweise.

Im Stoffwechsel sind Veränderungen wahrnehmbar

- Manchmal tritt durch den veränderten Stoffwechsel im Sterbezimmer ein besonderer Geruch auf. Wenn er als unangenehm empfunden wird, lässt er sich durch den Gebrauch von Räucherstäbchen, ätherischen Ölen, Duftlampen oder einer parfümierten Körpermilch abschwächen. Ein regelmässiges Lüften des Zimmers reicht manchmal nicht aus.

- Die Nierenfunktion verändert sich. Die Menge des Urins wird geringer. Der Urin scheint dadurch dunkler und riecht etwas strenger. Es kann helfen, eine häufigere Intimpflege durchzuführen, ein gut riechendes Deo bzw. eine Hautlotion zu verwenden oder durch die oben genannten Möglichkeiten die Raumluft zu verbessern.

Wie viel Zeit bleibt noch?

Diese Frage wird häufig gestellt, wenn sich die genannten Veränderungen einstellen. Eine genaue Antwort darauf kann niemand geben. Es gibt allerdings einige – aus der Erfahrung gewonnene – Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Tod unmittelbar bevorstehen könnte:

- Die Augen wirken eingefallen und tiefer. Der Blick ist in die Weite gerichtet. Die Pupillen reagieren immer weniger auf Licht.

- Der Mund steht offen, weil die Muskulatur schlaffer wird.

- Die Gesichtsfarbe ändert sich. Die meisten Menschen haben dann eine etwas gräuliche Gesichtsfarbe, besonders um Mund und Nase.

- An der Körperunterseite, an den Händen und Füssen bilden sich dunkle Flecken.

- Der Puls wird immer schwächer und die Atempausen werden immer länger.

Wenn Herzschlag und Atem aufhören, tritt der Tod ein. Auf den anscheinend allerletzten Atemzug können manchmal noch ein oder zwei weitere folgen.

Ob ein Mensch sein Sterben akzeptiert hat oder nicht – oft gibt es schon vor dem Tod einen Zeitpunkt, an dem er seinen Frieden findet. Manchmal tritt diese Wandlung auch erst in den letzten Augenblicken des Lebens ein. Eine Wandlung, die wir nicht erklären oder verstehen, sondern nur erahnen und auf dem Gesicht des Verstorbenen wahrnehmen können. Eine Wandlung, die ihn über Ängste und Verzweiflung, die vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt bestanden, hinüberhebt. Mühselige Kämpfe, unsagbar schweres Loslassen liegen hinter dem sterbenden Menschen und geben einem Ausdruck von Frieden und Gelöstheit Raum. In den meisten Situationen wird der Augenblick des Todes viel ruhiger erlebt als zuvor befürchtet.

Manche Angehörigen sind gerade im Augenblick des Todes nicht bei ihrem Sterbenden und haben dann das Gefühl: «Jetzt habe ich ihn/sie im Stich gelassen, gerade im wichtigsten Moment habe ich ihn/sie allein gelassen! Warum bin ich nicht doch noch geblieben? Warum habe ich denn nicht gespürt, dass das Ende naht?». Es geschieht öfter, dass ein Sterbender genau in dem Moment geht, in dem er alleine ist. Vielleicht fällt es ihm so leichter, sich von dieser Welt und von den geliebten Menschen zu lösen? Nur manchmal wird es uns geschenkt, dabei zu sein und im friedlich, entspannten Gesicht des Sterbenden im Augenblick des Todes etwas von der Welt zu erahnen, in die hinein er von uns geschieden ist.

Weitere Beiträge

Nothing found.