Am Ende der Therapie fängt es erst an

LEBEN NACH EINER DEPRESSION

Am Ende der Therapie fängt es erst an

Jeder sechste Mensch erkrankt im Leben einmal an einer Depression. Manche Menschen so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt in einer Psychiatrischen Klinik notwendig wird. Danach ist das Leben nicht mehr wie zuvor. Soll es auch nicht.

Eine Depression ist eine Krankheit, die oft eine lange Vorgeschichte hat und sich schleichend entwickelt. Typische Auslöser für Depressionen sind einschneidende Veränderungen im Leben oder Konflikte, die für Patientinnen oder Patienten unlösbar erscheinen. Das kann etwa ein Rollenwechsel sein, wenn man als Elternteil plötzlich stark gefordert ist; oder auch die Kündigung des Jobs, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine berufliche Belastungssituation.

«Meistens spielen chronische Stressbelastungen und Schlafstörungen eine Rolle, sodass sich der Einzelne den Herausforderungen nicht mehr gewachsen sieht», sagt PD Dr. med. Thorsten Mikoteit, Leitender Arzt des Behandlungszentrums für Angst und Depression der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler. «Am Anfang der Therapie steht dann die Einsicht, dass man sich helfen lassen muss. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Helfenden und die Verbesserung des Schlafes sind erste Schritte in die richtige Richtung. Der Schlaf ist wichtig, um unsere Erlebnisse und Emotionen verarbeiten zu können.» Deshalb werden nach dem Eintritt in die Klinik als erstes Massnahmen besprochen, wie Patienten wieder durchschlafen können. «Viele sehen die Welt nach einer Woche mit genügend Schlaf bereits wieder mit anderen Augen. In dieser Zeit können dann auch andere Massnahmen wie Medikamente und andere Therapieformen langsam greifen. In der Psychotherapie kann man anschliessend beginnen, an Lösungen zu arbeiten», so Thorsten Mikoteit.

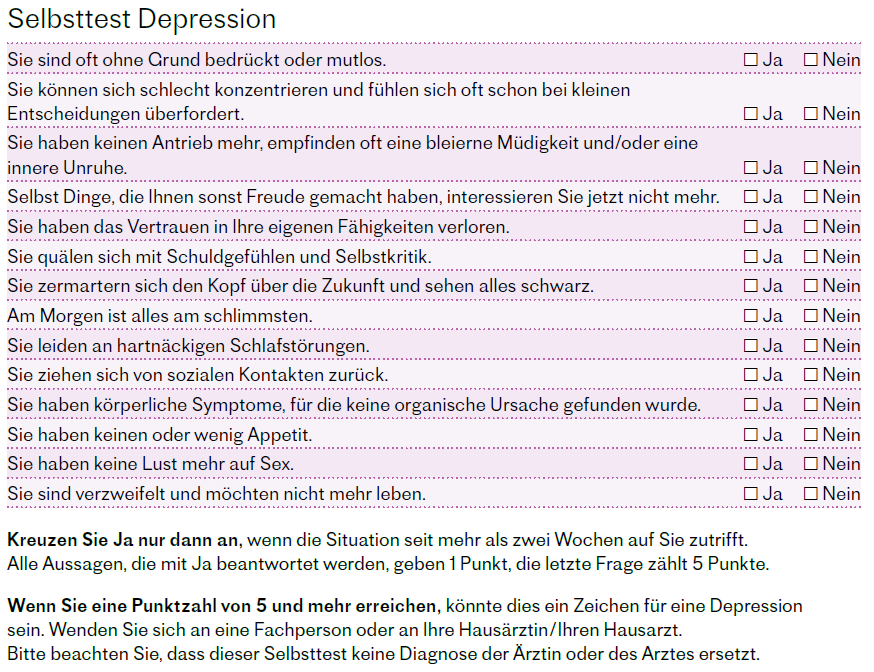

Typische Symptome einer Depression

- Traurige, gedrückte Stimmung, manchmal bis zum Gefühl, gar keine Gefühle mehr zu haben

- Vermindertes Selbstwertgefühl

- Interessensverlust

- Schlafstörungen

- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

- Verminderter Antrieb und ein Gefühl der Energielosigkeit

- Appetitverlust

- Körperliche Symptome wie Schmerzen und Verdauungsbeschwerden

- Selbstmordgedanken bis hin zu suizidalen Handlungen

Aufgehoben in der Tagesstruktur

Im Behandlungszentrum für Angst und Depression stehen den Patienten zahlreiche Therapieangebote zur Verfügung: Gespräche mit Psychotherapeuten, Gruppengespräche, aber auch Ergo-, Kunst- oder Bewegungstherapien sowie das Erlernen von Methoden zur Stressbewältigung. Anders als in einem somatischen Spital, wo körperliche Leiden behandelt werden, geht es in der Psychiatrie ganz zentral auch um Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Klinikaufenthalt bedeutet für Menschen mit einer schweren Depression oftmals wieder ein Leben, in dem sie sich aufgehoben fühlen, in dem sie Hilfe in der Alltagsstrukturierung bekommen.

Zentrum für Angst und Depression

In Solothurn und Olten bieten die Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler ambulante, tagesklinische und stationäre Therapien an. Die Zuweisung erfolgt durch Fachärzte, Psychotherapeuten oder durch den Hausarzt. Selbstverständlich können sich Patientinnen und Patienten auch direkt anmelden.

Besuche im alten Leben

«Für den Austritt aus der stationären Therapie müssen sich die Patienten ausreichend sicher fühlen», so der stv. Chefarzt Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Patienten, die draussen wieder ihren Tritt fassen können, gehen in der Regel gerne. Dann gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die Angst haben, wieder in den Alltag zurückzukehren. Bei ihnen löst ein Austritt aus der Klinik Ängste aus, denn im alten Leben gab es ja Gründe, weshalb man an einer Depression erkrankte. Deshalb plane man bei einem stationären Aufenthalt bereits nach zwei Wochen schon den Austritt aus der Klinik und bereitet die Patienten schrittweise darauf vor. «Zur Erprobung der Belastbarkeit ermutigen wir unsere Patienten, zum Beispiel an Wochenendtagen wieder Zeit zu Hause zu verbringen.» Es gehe darum, das in der Klinik Erlernte im privaten Alltag auszuprobieren. Auch der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben werde durch erste Arbeitsplatzbesuche vorbereitet. Die Kontakte zu Vorgesetzten und Arbeitskollegen seien wichtig, um Schwellenängste abzubauen. «Wir empfehlen den Patienten bei diesen Besuchen übrigens, ihre Erkrankung anzusprechen – auch wenn es vielen schwerfällt.» Die allermeisten Arbeitgeber reagierten sehr positiv auf eine solche Offenheit.

Pandemie: Starker Anstieg der psychischen Belastungen

Eine Umfrage der Universität Basel bei 11 000 Personen aus der ganzen Schweiz zeigt, dass sich der Anteil an Personen mit schweren depressiven Symptomen zwischen dem ersten und zweiten Lockdown verdoppelt hatte und auf 18 Prozent stieg. Vor der Pandemie waren es 3 Prozent. Stark gestiegen ist auch die Anzahl Personen mit Angststörungen.

Notfallplan ist wichtig

Wenn am Ende ein Patient aus dem stationären Aufenthalt nach Hause geht, so gibt es stets ein Entlassungsgespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, zusammen mit dem gesamten Behandlungsteam. Die Patienten gehen zusammen mit fixen Terminen für die ambulante Weiterführung der Therapie, mit Medikamentenverordnungen, einem Wochenplan und – ganz wichtig – einem Notfallplan. Denn: «Rückfälle sind immer möglich. Wissen die Patienten aber, wohin sie sich bei einer erneuten Krise wenden können, gibt ihnen das Sicherheit», so Thorsten Mikoteit.

Im Notfall

Notfall- und Krisenambulanz Solothurn. T 032 627 11 11

Notfall- und Krisenambulanz Olten. T 062 311 52 10

Weitere Informationen

Weitere Beiträge

Nothing found.

Immer mehr Langzeitbehandlungen

ONKOLOGIE

Immer mehr Langzeitbehandlungen

Bei der Diagnose Krebs erwarten die meisten Menschen, dass ihre Lebenszeit zu Ende geht. Dank Fortschritten in der Medizin lassen sich manche Krebsarten aber immer besser behandeln, was die Überlebensrate erhöht.

Krebs lässt sich relativ simpel erklären: Zellen des Körpers können sich grundsätzlich teilen. Normalerweise teilen sie sich dann, wenn Nachschub gebraucht wird und eine Wunde beispielsweise wieder geschlossen werden muss. Ist die Wunde zu, hören die Zellen mit dem Teilen auf. Anders bei Krebs. Krebszellen vermehren sich ohne Grund und ignorieren die Stoppsignale des Körpers. Wächst ein Tumor, so versagt auch das körpereigene Immunsystem, welches normalerweise irregeführte Zellen zerstört. Die Krebszellen wachsen also unkontrolliert, zerstören gesundes Gewebe oder können durch ihre Grösse und Lage die Funktion lebenswichtiger Organe beeinträchtigen.

Ältere Menschen haben häufiger Krebs

Rund 42 000 Menschen erkranken in der Schweiz jedes Jahr neu an Krebs. «Die subjektive Wahrnehmung», so Dr. med. Catrina Uhlmann Nussbaum, Leitende Ärztin im Onkologiezentrum im Kantonsspital Olten, «kann aber eine andere sein, da immer mehr Menschen den Krebs überleben oder ihn mit Therapien im Griff haben. Dadurch wird die Krankheit präsenter.» Die höhere Anzahl erfolgreicher Behandlungen ist vor allem auch auf die Fortschritte in der Krebsbehandlung zurückzuführen, aber auch auf einen gesünderen Lebensstil, der das Rückfallrisiko reduziert. «Die palliative Behandlung, welche von den meisten Menschen mit Sterben gleichgesetzt wird, hat in der Krebstherapie eine ganz andere Bedeutung», so Dr. med. Walter Mingrone, ebenfalls Leitender Arzt im Onkologiezentrum des Kantonsspitals Olten. Die Medizin habe gerade im Bereich der Krebsmedikamente, insbesondere bei den sogenannten «gezielten Therapien» und bei den Immuntherapien (siehe Kasten), grosse Fortschritte gemacht, aber auch bei der Bestrahlung und der Chirurgie.

Immuntherapie

Nebst Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlungen ist die Immuntherapie der vierte Pfeiler der Krebsbehandlungen. Eine Immuntherapie hat das Ziel, Tumore mithilfe des körpereigenen Immunsystems zu bekämpfen. Anders als bei einer Chemotherapie zielen die Medikamente nicht direkt auf den Krebs ab, sondern sollen bewirken, dass Immunzellen die Krebszellen erkennen, angreifen und zerstören. Auf Immuntherapien sprechen jedoch nicht alle Patientinnen und Patienten an, auch die Krebsart ist entscheidend.

Vorsorge schützt

Gleichzeitig geht die Forschung aber auch davon aus, dass rund ein Drittel der Krebsfälle durch wirksame Vorsorgestrategien vermeidbar wären. «Wir haben verlässliche Daten, die zeigen, dass etwa Vorsorgeuntersuchungen bei Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs die Todesfallzahlen senken können», sagt Catrina Uhlmann Nussbaum. Hier brauche es aber noch mehr und bessere Informationen, mit denen alle Bevölkerungsschichten erreicht werden können, so Walter Mingrone weiter. Und trotz allem: Am Ende gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen die Patienten gesund leben und dennoch an Krebs erkranken. «Es ist auch für uns Onkologinnen manchmal schwierig, die Frage nach dem Warum nicht beantworten zu können», so Catrina Uhlmann Nussbaum.

Am Ende der Talsohle

Krebstherapien sind langwierig und können Patienten wie Angehörige an ihre Grenzen bringen. Auch wenn Behandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können, fallen Patienten danach häufig in ein Loch, wie nach einer intensiven Prüfungsphase. «Wir machen unsere Patienten stets darauf aufmerksam, dass diese Zeit kommen kann und sie bei uns auch diesbezüglich Beratungs- oder Betreuungsangebote finden», so Walter Mingrone.

Zwölf einfache Empfehlungen zur Krebsprävention

- Rauchen Sie nicht.

- Sorgen Sie für Schutz vor Passivrauchen.

- Legen Sie Wert auf ein gesundes Körpergewicht.

- Bewegen Sie sich regelmässig.

- Ernähren Sie sich ausgewogen und gesund.

- Konsumieren Sie Alkohol in moderaten Mengen.

- Schützen Sie sich und insbesondere Kinder vor zu viel Sonne.

- Schützen Sie sich vor Schadstoffen, die Krebs verursachen können.

- Finden Sie heraus, ob Sie zu Hause einer erhöhten Strahlenbelastung (z. B. Radon) ausgesetzt sind.

- Nutzen Sie Früherkennungsmöglichkeiten für Darmkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs.

- Stillen senkt das Krebsrisiko bei Müttern.

- Nehmen Sie an Impfprogrammen teil.

Europäischer Kodex zur Krebsprävention

Weiterführende Links

Prävention und Früherkennung – Informationen der Krebsliga

Körperliche Aktivität in der Krebsvorbegung – Informationen der Krebsliga

Jeder Schritt nützt – Blogbeitrag zu den positiven Effekten von Bewegung

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

NATÜRLICHE GEBURT ODER WUNSCHKAISERSCHNITT

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

Um die Frage Kaiserschnitt oder natürliche Geburt gibt es immer wieder heftige Diskussionen. Für die Gynäkologin Akram Sadat Husseini und die Hebamme Kathrin Stettler ist vor allem aber wichtig, dass die Frauen neutral informiert werden.

Frau Husseini, Frau Stettler, sie sind als Ärztin und Hebamme in der Geburtshilfe tätig. Gab es grosse Veränderungen in den letzten 20 Jahren?

Dr. med. Akram Sadat Husseini: Sehr. Wir haben zum Beispiel viel mehr Möglichkeiten im Bereich der vorgeburtlichen Abklärungen, der Pränataldiagnostik. Und wir haben eine starke Zunahme des Wunsches nach einem Kaiserschnitt.

Kathrin Stettler: Für mich hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Ich bin seit bald 40 Jahren als Hebamme tätig und realisiere, dass eine neue Generation von Frauen ihre Kinder zur Welt bringt und eine neue Generation Hebammen sie dabei unterstützt. Viele werdende Eltern möchten eine Planbarkeit und Sicherheit haben, die Redewendung «In guter Hoffnung sein» existiert kaum mehr. Es sind klare Erwartungen da und die Medizin kann heute viele dieser Erwartungen erfüllen. Das ist keineswegs nur negativ, sondern auch ein grosser Fortschritt. Geburten sind sicherer geworden. Aber auf der anderen Seite führt diese Erwartungshaltung dazu, dass es schwierig wird, etwas zu akzeptieren, dass nicht vorhersehbar war.

Ist das nicht auch eine Wechselwirkung? Die Medizin kann immer mehr und bietet dies auch an, ergo möchte niemand darauf verzichten.

Husseini: Das erste Screening findet in der Regel in der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche statt. Es besteht aus der Kombination von Ultraschalbefunden, mütterlichem Alter und Biochemie. Bis dahin können die werdenden Eltern überlegen, ob sie das Screening überhaupt möchten. Diese Frage führt aber manchmal zu grossen Unsicherheiten. Werdende Eltern fragen oft zurück, was ich empfehlen würde oder was andere in einem solchen Fall tun. Ich sage immer, sie müssen für sich selbst entscheiden. Es ist unsere Aufgabe, sie dabei gut zu begleiten.

Gibt es viele Schwangere, welche auf eine vorgeburtliche Untersuchung verzichten?

Husseini: Es gibt nur wenige Schwangere, welche darauf verzichten. Im Voraus zu wissen, dass ein Baby allenfalls gleich nach der Geburt medizinische Unterstützung braucht, kann am Ende Leben retten. Die Patientin sollte jedoch darüber aufgeklärt werden, dass selbst durch hochauflösende Ultraschalluntersuchungen ein vollständiger Ausschluss genetischer oder anderer Fehlbildungen nicht möglich ist.

Stettler: Es hat auch mit Selbstkompetenz und Eigenverantwortung zu tun. Man sieht es ja nicht nur im Bereich der Geburten, dass das Vertrauen in den eigenen Körper abgenommen hat.

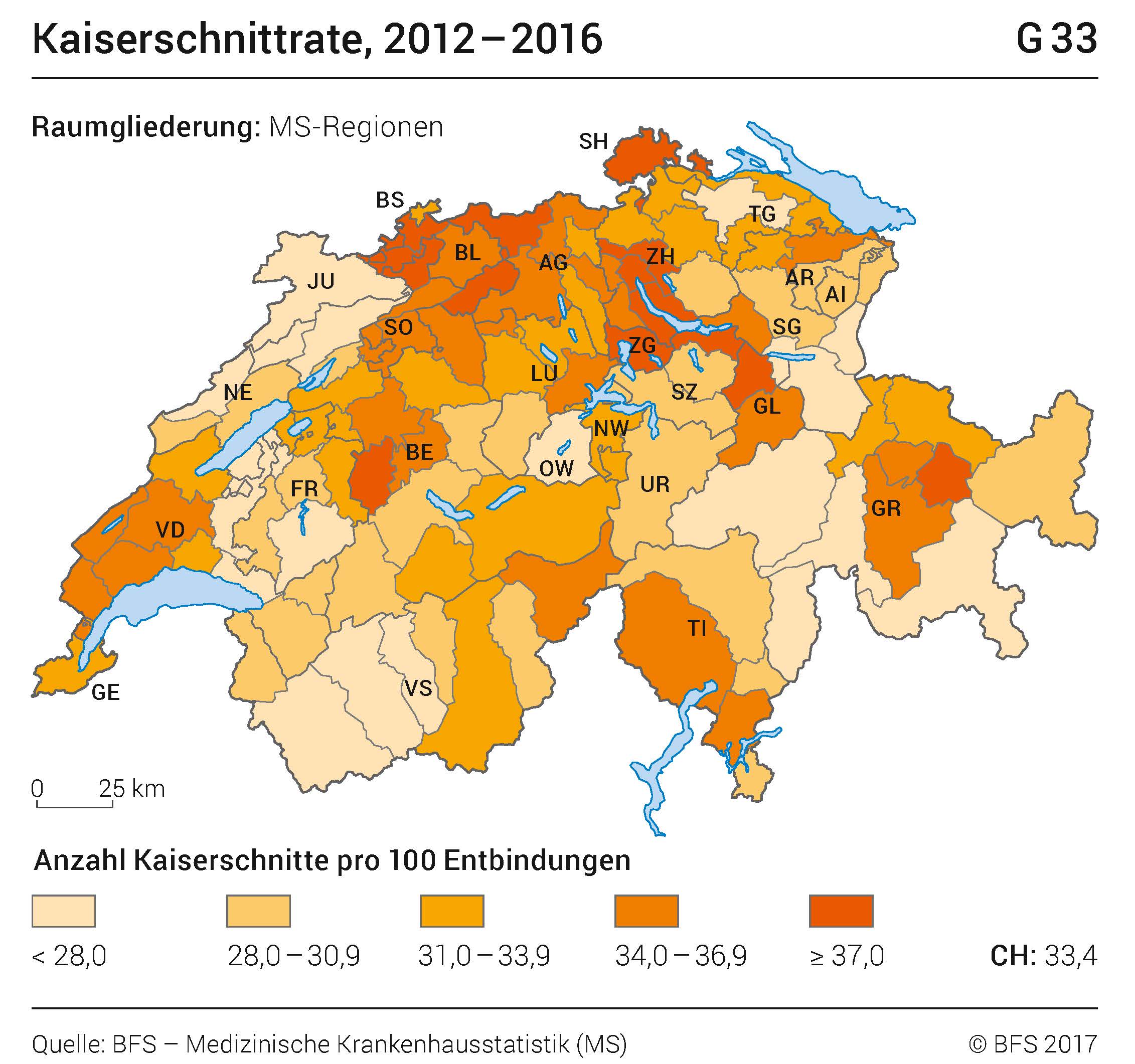

Hohe Kaiserschnittrate in der Schweiz

2019 kamen in der Schweiz 32,1 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Damit hat die Schweiz eine der höchsten Raten in Europa, hinter Italien, Ungarn oder Polen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass nur 10 Prozent der Kaiserschnitte medizinisch notwendig sind – aber so auch das Leben von Mutter und Kind retten können.

Kommen wir zur Geburt selbst. Die Schweiz hat im Vergleich mit anderen Ländern eine hohe Kaiserschnittrate. In den Geburtenabteilungen der Solothurner Spitäler wird aber bewusst die natürliche Geburt gefördert. Wie begegnen Sie diesem Thema?

Stettler: Mir persönlich ist vor allem wichtig, dass sich Frauen gut informiert entscheiden können. Es gibt Gründe für aber auch gegen einen Kaiserschnitt. Frauen müssen wissen, dass der Kaiserschnitt keine Geburt, sondern eine Operation ist und Einfluss auf das Kind haben kann. Es gab mal einen Slogan des Hebammenverbands: «Es ist wichtig, wie wir geboren werden.» Unsere Aufgabe ist es nicht zuletzt, die Frauen zu bestärken, dass sie in der Lage sind, ihr Kind aus eigener Kraft gesund auf die Welt zu bringen.

Welche medizinischen Gründe sprechen für einen Kaiserschnitt?

Husseini: Aus mütterlichen Indikationen kann ich zum Beispiel gewisse Voroperationen an der Gebärmutter oder Herz- Gefässerkrankungen der werdenden Mutter wie ein Aneurysma erwähnen. Diese Frauen sollten bereits vor der Schwangerschaft oder sonst während der Schwangerschaft konsiliarisch durch Spezialistinnen oder Spezialisten untersucht und der Geburtsmodus gemeinsam festgelegt werden. Weitere Gründe für einen Kaiserschnitt sind etwa höhergradige Mehrlinge, also drei Kinder oder mehr, eine Querlage, die andauert oder gewisse Fehlbildungen. Aber auch bei einer Plazenta prävia, bei der die Plazenta vor dem Muttermund liegt, ist ein Kaiserschnitt angezeigt. Und schliesslich gibt es natürlich auch die Notkaiserschnitte, die zur Sicherheit von Mutter und Kind während einer natürlichen Geburt durchgeführt werden müssen oder wenn sich der Zustand von Mutter oder Kind noch vor der Geburt plötzlich verschlechtert.

Frau Husseini, wie reagieren Sie als Ärztin, wenn eine Frau ohne medizinischen Grund einen Kaiserschnitt will?

Husseini: Als Erstes frage ich nach dem Warum. Am häufigsten wird die Angst vor Schmerzen bei einer Geburt genannt. Das ist sehr verständlich. Dabei erkläre ich den Frauen jeweils, dass auch ein Kaiserschnitt nicht ohne Schmerzen ist und die Zeit, bis die Frau wieder körperlich belastbar ist, einiges länger dauert als bei einer natürlichen Geburt.

Stettler: Und es gibt auch bei einer natürlichen Geburt Methoden, wie wir die Schmerzen lindern können, natürliche und pharmazeutische.

Lassen sich denn viele Frauen von einer natürlichen Geburt überzeugen, die eigentlich einen Kaiserschnitt wollten?

Husseini: Eine Zahl zu nennen, ist schwierig. Es ist aber nicht unser Ziel, jemanden von etwas zu überzeugen, das sie vielleicht gar nicht will. Manchmal schafft auch die Frage nach dem Warum eine Erklärung.

Stettler: Wir merken rasch, wie eine Frau während der Schwangerschaft begleitet wurde. Heisst es von Beginn weg, das Kind könnte möglicherweise etwas gross werden oder die Lage ist vielleicht nicht so optimal, so ist der Entscheid für einen Kaiserschnitt meistens schon gefallen. Deshalb ist es auch meiner Sicht wichtig, dass auch Hebammen Schwangere begleiten. Aber auch ich bin der Meinung, dass am Ende die Frau entscheiden soll und nicht wir.

Gewusst?

Das Hormon Oxytocin ist ein Universalhelfer, wenn es um den Nachwuchs geht. So sorgt Oxytocin nicht nur für die sexuelle Erregung der Frau, sondern löst auch Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur (Wehen) und die Ablösung der Plazenta aus, verstärkt die mütterliche Fürsorge für das Neugeborene und regt während der Stillzeit die Milchbildung an.

Gibt es noch weitere Entscheidungsgründe für eine Sectio als Angst vor Schmerzen?

Stettler: Sehr oft steht auch der Wunsch nach der Planbarkeit der Geburt im Zentrum. Man möchte exakt wissen, wann der Mutter- und Vaterschaftsurlaub beginnt. Es ist aber auch das Bedürfnis, sich nicht auf etwas einlassen zu wollen, von dem man nicht weiss, wie es sich entwickeln kann. Einen Kaiserschnitt kann man präziser vorhersagen als eine natürliche Geburt. Aber das halten viele werdende Eltern fast nicht mehr aus.

Husseini: Kürzlich war eine Frau bei mir, die bereits zwei Kinder durch natürliche Geburten zur Welt gebracht hatte und es sprach nichts dagegen, auch die dritte Geburt natürlich zu machen. Aber sie wollte beim dritten Kind nun einen Kaiserschnitt. Als ich nach dem Warum frage, meinte sie, während der Coronazeit habe sie keine Unterstützung zu Hause und ihr Mann müsse viel arbeiten. Sie wollte ihre Geburt deshalb exakt planen, damit die beiden Kinder auch betreut sind. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich musste sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass sie nach dem Kaiserschnitt eine längere Erholungszeit braucht als bei einer natürlichen Geburt. Die Menschen wollen Planungssicherheit – seit der Coronapandemie fast noch mehr als vorher.

Frau Husseini, wenn Sie einen Kaiserschnitt, eine Sectio, vornehmen, ist das für Sie als Ärztin dasselbe wie eine natürliche Geburt?

Husseini: Nein, das ist etwas komplett anderes. Bei einer Sectio bin ich auf den Operationsbereich konzentriert und nichts anderes. Natürlich ist es sehr bewegend, das Kind aus dem Bauch zu holen. Aber ich habe danach nichts mehr mit dem Baby zu tun. Meine Konzentration gilt dem Operationsgebiet, nämlich der Gebärmutter, die ich nähen muss, den Blutungen, auf die achtgeben muss. Das Baby verschwindet in diesem Moment aus meinem Fokus. Bei einer natürlichen Geburt ist der Fokus stärker auf dem Baby, der gesamte Prozess ist vital, aktiv, man spricht mit der gebärenden Frau, mit dem Partner. Das ist etwas anderes.

Wie ist es für Sie als Hebamme, Frau Stettler?

Stettler: Es ist für mich ein sehr grosses Privileg, bei einer Geburt dabei sein zu dürfen. Bei einer Geburt arbeiten wir als Team über Stunden auf ein Ziel hin. Wenn ich sehe, wie Paare zusammenarbeiten, wie die Gebärende unterstützt wird, so berührt mich das jedes Mal. Hebamme zu sein war für mich immer eine Berufung. Ich hatte früher noch Tag und Nacht Pikett und war immer für die Frauen da, 24 Stunden. Da waren so viele Emotionen drin. Wir Hebammen gaben alles – die gebärenden Frauen ebenfalls. Heute kennen wir den Dreischichtbetrieb und den grossen Wunsch nach einer Planbarkeit. Da hat sich viel verändert. Es gibt aber immer noch Frauen, die bereit sind, sich auf das Abenteuer Geburt einzulassen, die eine enorme Kraft entwickeln. Das bewegt mich heute immer noch jedes Mal aufs Neue. Leider gibt es immer weniger Frauen, die sich das zutrauen.

Wie haben sich die eingeschränkten Besuchszeiten während Corona auf die Wochenbettstationen ausgewirkt?

Stettler: Die Coronazeit hat für die Angestellten aber auch für die Frauen im Wochenbett eine enorme Ruhe gebracht. Die Mütter können sich ihren Babys statt dem Besuch widmen, es ist eine grössere Innigkeit zwischen Mutter und Kind eingekehrt, es gibt weniger Stillprobleme und weniger weinende Kinder in der Nacht. Insofern hat die Pandemie ausnahmsweise eine positive Auswirkung. Das zeigt sich übrigens in allen Geburtskliniken.

Husseini: Ich hatte ebenfalls vor allem positive Rückmeldungen. Mit Ausnahme des ersten Lockdowns, als nicht einmal die Partner zu Besuch kommen durften. Das war für Mütter und Väter eine sehr schwierige Zeit.

Gibt es etwas, das man aus der Coronazeit mitnehmen oder lernen kann?

Stettler: Für mich wäre es sehr schön, wenn die Besuchszeiten die ersten drei Tage nach der Geburt auf den engsten Familienkreis beschränkt werden könnten. Es ist so wichtig, dass sich Kind und Mutter in Ruhe aneinander gewöhnen können.

Mehr Vorteile bei der natürlichen Geburt

Die natürliche Geburt ist grundsätzlich die risikoärmste Geburt für Frau und Kind. Vorausgesetzt, sie verläuft ohne Komplikationen. Jede natürliche Geburt hat jedoch einen individuellen Verlauf und lässt sich nie genau vorhersagen. Die Geburtsphasen sind zwar bekannt, wie lange eine Geburt jedoch dauert, wie stark die Schmerzen sein werden ist stets unterschiedlich. Bei einem Kaiserschnitt gibt es zwar die üblichen Risiken einer Operation, aber er lässt sich oft zuverlässiger vorhersagen. Nach dem Kaiserschnitt hingegen bildet sich im Gegensatz zur natürlichen Geburt die Gebärmutter langsamer zurück und Hormone, welche die Milchbildung anregen, werden nicht im gleichen Masse ausgeschüttet. Die Erholungszeit für eine Mutter ist nach einem Kaiserschnitt mit vier bis sechs Wochen deutlich länger. Grundsätzlich haben Kinder, die nach der 39. Woche schonend per Kaiserschnitt entbunden werden, keine Nachteile. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie häufiger an Asthma, Allergien, Diabetes oder Zöliakie erkranken können. Das hat damit zu tun, dass bei einer natürlichen Geburt die Babys im Geburtskanal mit spezifischen Bakterien in Verbindung kommen und dadurch ihr Immunsystem angeregt wird.

Weiterführende Links

Vor- und Nachteile von Wunschkaiserschnitt und vaginaler Geburt – Swissinfo

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

3 FRAGEN AN DIE PSYCHOONKOLOGIN

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

Angelika Elsenbast, als Psychologin für Krebserkrankte haben Sie jeden Tag mit Menschen zu tun, die schwer krank sind, manchmal auch unheilbar. Ist das für Sie nicht belastend?

Aus rein beruflicher Sicht ist mein Alltag als Psychoonkologin so abwechslungsreich wie kaum ein anderer. Persönlich betrachtet ist es doch die Frage, wie wir Tod und Leben verstehen. Wird der Begriff «Leben» alleine auf den gesunden Zustand des Körpers reduziert, dann ist eine Krebserkrankung natürlich sehr belastend. Sehe ich mich aber als Teil des Universums und akzeptiere das Leben als Teil einer grossen Etappe, dann fängt sich meine Sichtweise zu verändern an. Das hilft nicht über die Traurigkeit hinweg, soll es auch nicht, aber es gibt vielen Patientinnen und Patienten eine neue Perspektive, mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Werden Menschen häufig spirituell, wenn es um Leben und Tod geht?

Ja. Das ist auch nachvollziehbar. Bei einer Krebserkrankung sind wir plötzlich mit Fragen der Endlichkeit konfrontiert. Manche finden Trost und Sicherheit in der Religion, in der Esoterik oder ganz allgemein in der Spiritualität. Das Übersinnliche kann uns Trost geben, gerade auch, wenn es um Abschiede geht.

Wie soll ich mich verhalten, wenn ein guter Freund mir sagt, er habe Krebs?

Wissen Sie, was die Patienten in den Sitzungen bei mir am meisten schätzen? Frei reden zu dürfen. Nicht bewertet zu werden und keine gut gemeinten Ratschläge zu erhalten. Hören Sie ihm also zu. Akzeptieren Sie, wenn er sagt, es gehe ihm nicht gut. Was Krebspatienten oft nicht mehr hören können sind Durchhalte- und Denke-Positiv-Parolen. Fragen Sie Ihren Freund doch am besten, was er möchte. Vielleicht will er über seine Erkrankung reden, vielleicht aber auch lieber über Fussball. Oder er wünscht sich einen Ausflug mit Ihnen. Eine Patientin von mir versteckte ihre Krankheit gegenüber den Nachbarn, weil sie kein Mitleid wollte. Und sie wollte auch nicht dauernd über ihre Krankheit reden müssen.

Dr. rer. medic. Angelika Elsenbast

ist promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoonkologin am Bürgerspital Solothurn. Sie berät Patientinnen und Patienten, die ein Krebsleiden haben oder hört ihnen oft einfach nur zu.

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Man kann nichts erzwingen»

PATIENTENPORTRÄT

«Man kann nichts erzwingen»

Trudy Lanz, 82-jährig, hatte Magenkrebs und freut sich auf die Zeit, wenn Corona endlich vorbei ist.

«Irgendwann musste es ja mal kommen, dachte ich damals vor zwei Jahren, als mir der Arzt sagte, ich habe Magenkrebs. Meine Mutter starb an Krebs, meine Geschwister hatten Krebs – das liegt bei uns in der Familie. Doktor Mingrone sagte mir, meine Chancen stünden gut. Aber es sei kein Zuckerschlecken. Vier Chemotherapien vor der Operation und drei nach der Operation – das war das Schlimmste. Mir fielen die Haare und die Fingernägel aus und ich konnte kaum mehr essen. Kein Geschmack, nichts. Manchmal war ich froh, ich brachte noch einen Zwieback runter, so übel war es mir. Aber es wurde wieder gut. Am meisten Freude hatte ich, als ich merkte, dass meine Kräfte zurückkehrten. Dass ich den Krebs besiegt hatte, realisierte ich schleichend. Heute bin ich sehr dankbar, dass ich wieder vollständig gesund bin. Mein Rezept? Positiv denken und nicht aufgeben. Sich auch bewusst sein, dass man nichts erzwingen kann. Aber wissen Sie was? Meinen Bruder in Kanada werde ich auf jeden Fall noch besuchen, wenn man endlich mal wieder reisen kann.»

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Es wurde nie um den heissen Brei geredet»

PATIENTENPORTRÄT

«Es wurde nie um den heissen Brei geredet»

Alexandra Peiske, 35, erhielt während der Schwangerschaft die Diagnose Brustkrebs. Was sie nie wollte ist, dem Krebs zu viel Raum geben.

«Ich sah es dem Gesicht meiner Gynäkologin an, dass sie mir gleich eine Krebsdiagnose eröffnen würde. Und so war es auch.

Doch von Anfang an. Zuerst spürte ich einen kleinen Knoten in der Brust. Ich schenkte dem keine grosse Aufmerksamkeit, da sich mein Körper wegen der Schwangerschaft sowieso stark veränderte. Meine Angehörigen rieten mir aber, mich so rasch als möglich untersuchen zu lassen.

Als ich die Diagnose erhielt, war ich im vierten Monat. Meine erste Frage war, ob ich mein Kind behalten könne. Was ich damals nicht wusste: Chemotherapien sind von der 14. bis zur 34. Schwangerschaftswoche möglich. Schon kurz nach der Diagnose gings los, nach der Geburt meines Sohnes erhielt ich weitere zwölf Chemotherapien. Es war eine schwierige Zeit. Mein Mann musste wieder arbeiten gehen, meine Eltern halfen bei der Kinderbetreuung.

Auf die Besuche im Spital freute ich mich immer. Die Pflegenden waren sehr herzlich. Meine Onkologin, Catrina Uhlmann Nussbaum, war transparent und ehrlich zu mir, redete nie um den heissen Brei. Als Michel zur Welt gekommen ist, wollten ihn alle Mitarbeitenden auf der Station sehen.

Mein damaliger Arbeitgeber aber rief mich jeden Monat an und fragte, wann ich endlich wieder arbeiten kommen würde. Das übte rückblickend gesehen am meisten Druck aus.

Das Gefühl, dass ich den Krebs überwunden hatte, stellte sich bei mir nach der Operation ein. Aber wissen Sie, auch während der Behandlung hatte ich nie den Mut verloren. Ich wollte dem Krebs einfach nicht zu viel Platz überlassen.»

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Selbst schlafen tat weh»

PATIENTENPORTRÄT

«Selbst schlafen tat weh»

Kurt Leu, 68, liess sich vor einigen Monaten ein künstliches Hüftgelenk einsetzen und kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass er so lange gewartet hatte.

«Am Anfang hatte ich meine Zweifel, dass ich jemals wieder gehen kann. Ich vertraute aber meinen Therapeuten, die mir gleich nach der Operation noch am Spitalbett versicherten, dass ich doch aufstehen und mein neues, künstliches Hüftgelenk belasten solle.

40 Jahre lang war ich Masseur mit eigener Praxis, da nutzen sich die Gelenke von der einseitigen Haltung mit der Zeit ab. Der Auslöser für die Operation war dann aber ein Sturz beim Tischtennisspiel vor einem Jahr. Ab da schmerzte meine Hüfte. Am Ende waren die Hüftschmerzen so gross, dass es beim Absitzen und Aufstehen weh tat und ich nachts nicht mehr wusste, wie ich schlafen soll. Nach einer Untersuchung beim Hausarzt schickte mich dieser direkt zum Spezialisten Professor Marcel Jakob, der mir einen Operationstermin im Spital Dornach gegeben hat. An die Operation selbst mag ich mich kaum erinnern. Ich weiss nur noch, dass ich Baugeräusche wahrgenommen hatte, was vermutlich das Hämmern oder Schrauben an meiner Hüfte gewesen sein muss.

Heute macht mir die Hüfte fast keine Probleme mehr, ich kann mich wieder so bewegen wie früher. Es zieht nur manchmal noch ein klein wenig. Nur eines würde ich nicht mehr tun: Die Schmerzen so lange aushalten.»

Weitere Beiträge

Nothing found.

«Der Schaden wird nicht grösser, wenn man zuwartet»

GELENKERSATZ IST TEAMARBEIT

«Der Schaden wird nicht grösser, wenn man zuwartet»

Dem Entscheid, ein künstliches Gelenk einzusetzen, geht meist eine längere Phase an Abklärungen voraus. Das soll auch so sein. Denn nach der Arbeit des Chirurgen fängt die Arbeit der Patientinnen und Patienten an. Prof. Dr. med. Marcel Jakob, Facharzt für Orthopädie der crossklinik im Spital Dornach, über den Gelenkersatz und den idealen Zeitpunkt dazu.

Marcel Jakob, gibt es eine grundsätzliche Antwort, wann ein orthopädischer Eingriff angezeigt ist und wann nicht?

Bestimmt nicht bereits bei den ersten Schmerzen. Arthrose zum Beispiel kommt schubweise. Der Schmerz kommt, geht wieder weg und nimmt mit den Jahren stetig zu. Zuerst kommen in solchen Fällen konservative Verfahren zum Einsatz: Physiotherapie, Medikamente oder der Aufbau von Knorpelmasse. Erst wenn alles ausgeschöpft wurde und die Lebensqualität wegen der Schmerzen abnimmt, reden wir über einen Gelenkersatz. Das Gute am Gelenkersatz ist, dass er jederzeit möglich ist und man problemlos zuwarten kann, denn der Schaden wird nicht grösser. Man hat also Zeit, sich einen Eingriff gut zu überlegen.

Wie hoch ist die Erfolgsquote in der Orthopädie?

Sehr hoch. Die Komplikationsrate beträgt lediglich ein Prozent. Es gibt natürlich auch Unterschiede je nach Gelenk. Ein künstliches Hüftgelenk zum Beispiel wird vom Körper sehr viel rascher adaptiert als etwa ein Schultergelenk, welches vom Bewegungsspektrum her ungleich komplizierter ist.

Viele Menschen haben auch Angst vor einer Operation. Wie begegnen Sie diesen Patienten?

Eine gewisse Zurückhaltung oder Respekt vor einem Eingriff ist eine gute Sache. Das haben wir alle. Man übersteht dank der Entwicklung in der Anästhesie die Narkosen heutzutage auch im hohen Alter ohne Probleme. Minimalinvasive Operationstechniken, also Eingriffe, die über kleine Schnitte im Körper erfolgen, führen dazu, dass man noch am Operationstag selbst das Gelenk gleich wieder belasten kann und übrigens auch soll. Der Körper soll realisieren, dass er sich jetzt an ein neues Gelenk gewöhnen muss.

Gibt es eine Altersgrenze beim Einsatz künstlicher Gelenke?

Grundsätzlich nicht. Die Erhaltung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ist in jedem Alter sehr wichtig. Es gibt 90-jährige vitale Patienten, die dank eines künstlichen Gelenks noch weitere Jahre selbständig zu Hause leben können. Das Alter ist also kein Grund, eine Operation nicht durchzuführen.

Welche Eingriffe führen Sie nicht durch?

Wenn zum Beispiel überhöhte Erwartungen da sind. Ich hatte kürzlich eine 50-jährige Patientin, die einen Eingriff an der Hüfte wollte, da ihr beim Joggen nach 20 Kilometern die Hüfte zu schmerzen beginne. Etwas zurückhaltend sind wir auch mit gelenkerhaltenden Operationen bei Patienten über 60 Jahre. Das hat mit den grossen Fortschritten bei den Prothesen zu tun, die heute 20 Jahre oder noch länger halten.

Sie führen auch Stammzellentherapien durch und forschen in diesem Bereich. Was muss man sich darunter vorstellen?

Stammzellentherapien werden für gelenkserhaltende Behandlungen eingesetzt – wenn etwa bei einem jungen Menschen noch kein künstliches Gelenk eingesetzt werden sollte. Dazu entnimmt man dem Patienten Knorpelzellen und züchtet daraus im Labor ein grösseres Knorpelstück, welches man anschliessend beim Patienten einsetzen kann. Der grosse Vorteil dabei ist, dass der Körper das eigene Material gut annimmt und keine Abwehrreaktion in Gang setzt.

Wie viel ist bei der Orthopädie chirurgische Kunst und wie viel macht die «Natur»?

Eigentlich heilen wir uns ja durch die Zellerneuerung dauernd selbst. Dasselbe muss der Körper auch tun, wenn er ein künstliches Gelenk erhält. Er muss es integrieren, die Prothesen müssen mit dem Knochen verwachsen.

Wie wichtig ist die Nachsorge nach einer Operation?

Sie ist ganz entscheidend. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Die Operation bei einem künstlichen Hüftgelenk dauert vielleicht rund 50 Minuten. Bis der Patient wieder seine gesamte Mobilität erreicht hat, sind aber Monate nötig. Und das geht nicht ohne den Einsatz des Patienten. Ist die Patientin oder Patient nicht gewillt, über Monate konsequent Übungen zu machen, so macht der Einsatz eines künstlichen Gelenks keinen Sinn. Deshalb ist es bei der Vorabklärung auch enorm wichtig, die Zusage der Patienten einzuholen, dass sie nach der Operation auch ihren Anteil leisten. Zu einer ganzheitlichen Beratung gehört auch, dass bei übergewichtigen Menschen das Thema Gewichtsreduktion angegangen wird, da das körpereigene Gewicht einen grossen Einfluss auf die Abnutzung der Gelenke hat. Aber wie gesagt: Patientinnen und Patienten müssen gewillt sein, nach der Gelenksoperation ihre Rehabilitation auch selber in die Hand zu nehmen – ansonsten raten wir von einem Eingriff ab.

Prof. Dr. med. Marcel Jakob

ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie an der crossklinik Basel und Dornach.

Die crossklinik ist ein eigenständiges Institut, welches in enger Zusammenarbeit im Spital Dornach Behandlungen im orthopädischen und sportmedizinischen Bereich anbietet.

Weitere Beiträge

Nothing found.

In kleinen Schritten vorwärts

PATIENTENPORTRAIT

In kleinen Schritten vorwärts

Fabienne Wehrli leidet unter Long-Covid. Es ist ein Glücksfall, dass ihr Mann Schicht arbeitet. Ansonsten liesse sich der Alltag mit vier Kindern kaum bewältigen.

«Anfang Dezember letzten Jahres erkrankte unser Sohn an Covid. Mein Mann und ich haben uns als nächstes angesteckt, danach unsere anderen drei Kinder. Nach drei Tagen musste ich für zwei Wochen ins Spital. Das einzig Untypische war, dass ich meinen Geschmackssinn nicht verloren hatte, dafür hatte ich Fieber, Husten, Gliederschmerzen, heftigen Druck auf der Lunge, Herzrhythmusstörungen und einen hohen Blutdruck wegen der Kopfschmerzen. Ich weiss, wie sich Migränekopfweh anfühlt. Das Corona-Kopfweh ist kein Vergleich dazu. Am schlimmsten aber war der Schwankschwindel. Ich torkelte wie eine Betrunkene durchs Zimmer.

Nach zwei Wochen Spital gings mir auch zu Hause nicht wirklich besser. Der Schwankschwindel dauerte an. Mein Physiotherapeut half mir, meinen Gleichgewichtssinn zu trainieren. Ab da ging es langsam wieder aufwärts.

Unterdessen, nach fast einem halben Jahr, kann ich wieder eine Stunde spazieren gehen – im flachen Gelände zwar, aber immerhin. Man sieht mir meine Krankheit nicht an. Trotzdem wünsche ich mir, dass man es ernst nimmt. Mein Mann arbeitet manchmal Nachtschicht, daher kann er oft auch den Tag hindurch die Betreuung der Kinder und den Haushalt übernehmen. Alleine könnte ich es noch nicht.

Es geht im Moment in sehr kleinen Schritten vorwärts. Manchmal mache ich mir Gedanken, obs jemals wieder so werden wird wie früher. Es braucht Geduld. Auch das musste ich lernen. Ich bin sonst eher der Wirbelwind. Covid hat mich schwer erwischt und dennoch finde ich, dass man keine übertriebene Angst davor haben sollte.»

Weitere Beiträge

Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte,Gebäude und Technik

Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern

Spitäler nehmen heute einen wichtigen Part in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und sie werden es auch in Zukunft. Ihre Rolle aber wird sich vermutlich verändern. Professor Urs Brügger, Direktor des Departements Gesundheit an der Berner Fachhochschule, über die Entwicklung der Spitäler in der Schweiz.

Rollenbilder und Geschlechtsidentität,Gendermedizin

Die Unterschiede schwinden immer mehr

Die Schweiz wird immer sportlicher. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass immer mehr Frauen Sport treiben. Doch was unterscheidet die Geschlechter? Ein Gespräch mit Sportmediziner Dr. med. Andreas Gösele.

Spitalaustritt – Der Weg nach Hause

Spitalaustritt bringt Änderungen mit

Es ist ein sehr verständlicher Wunsch, dass Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt am liebsten wieder nach Hause möchten. Leider ist das nicht immer der Fall.

Wenn die Geburt wenig Freude bereitet

FRAUEN IN NOTLAGEN

Wenn die Geburt wenig Freude bereitet

Nicht alle Frauen freuen sich auf ihr Kind. Es gibt immer wieder werdende Mütter in Notlagen, die ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben möchten. Solche Frauen erhalten Hilfe. Jederzeit und unkompliziert.

Es kann viele Gründe geben, weshalb eine Frau bei der Schwangerschaft oder bei der Geburt in eine Notlage gerät. Es kann sein, dass sie sehr jung ist, es kann sein, dass sie in einem Umfeld mit häuslicher Gewalt lebt, dass sie eine psychische Erkrankung hat oder sich aus gesellschaftlichen, kulturellen oder sozialen Gründen ausserstande sieht, ihr Kind grosszuziehen.

In der Schweiz wird viel unternommen, damit Mütter in Not auf ein Betreuungsangebot zählen dürfen. So sind gemäss Bundesgesetz etwa alle Kantone verpflichtet, «dass Schwangeren und ihren Angehörigen ein kostenloses, professionelles, vertrauliches und ergebnisoffenes Angebot zur psychosozialen Beratung offensteht». Viele Kantone gehen aber noch weiter und bieten in ihren Spitälern die Möglichkeit der vertraulichen Geburt an (siehe Kasten) oder haben Babyfenster eingerichtet. Frauen in Not soll die Möglichkeit offenstehen, ihr Kind im Spital vertraulich zur Welt zu bringen und es danach zur Adoption freigeben zu können – ohne dass das Umfeld der Mutter davon erfährt. Bei der Abgabe eines Babys im Babyfenster hingegen erfolgt eine Geburt ohne medizinische Betreuung zu Hause.

Wenige vertrauliche Geburten

Dr. med. Kathrin Bütikofer ist Leitende Ärztin der Geburtenabteilung am Kantonsspital Olten und ist immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert. «Für uns ist es sehr wünschenswert, dass wir die Frauen vor und nach der Geburt medizinisch und vielleicht auch psychisch oder sozial betreuen können. Deshalb ist die vertrauliche Geburt ein sehr wichtiges Angebot.» Leider ein Angebot, das von Müttern in Not nach wie vor wenig genutzt wird. Im Kantonsspital Olten gab es seither noch keine vertrauliche Geburt, im Bürgerspital Solothurn nur gerade eine. Ins Babyfenster hingegen wurden seit dem Start im Jahr 2014 bislang sechs Babys abgegeben. «In solchen Fällen hat die Frau aber eine Geburt ohne medizinische Betreuung und damit ein Risiko für sich und das Baby auf sich genommen. Deshalb fördern wir das Angebot der vertraulichen Geburt stärker als das Babyfenster», so Kathrin Bütikofer.

Wenn niemand etwas erfahren darf

Bei einer vertraulichen Geburt wird die schwangere Frau unter einem Pseudonym medizinisch betreut. Das Spital ist verpflichtet, die Personalien geheim zu halten und auch mit der Krankenkasse eine Lösung zu finden, damit keine Korrespondenz zu ihr nach Hause gelangt. Nach der Geburt informiert das Spital die Zivilstandsbehörde und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Auch die Behörden sind zur Geheimhaltung verpflichtet und setzen einen Adoptionsprozess in Gang. Die leibliche Mutter hat danach zwölf Wochen Zeit, den Entscheid rückgängig zu machen. Das Kind selbst hat nach seinem 18. Geburtstag das Recht, zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind (Recht auf Kenntnis der Abstammung). Die anonyme Geburt hingegen ist in der Schweiz nicht erlaubt. Wenn die Frau ihr Kind aber anonym im Babyfenster abgibt, hat das dennoch keine strafrechtlichen Folgen für sie.

Hilfe anbieten

«Kommt eine Frau in einer Notlage zu uns, ist es unsere allererste Aufgabe, die Frau in der aktuellen Situation zu betreuen und alles dafür zu tun, dass das Kind auf eine möglichst gute Art zur Welt kommen kann», sagt Christine Kaufmann, leitende Hebamme am Kantonsspital Olten. Danach wird Müttern in Notlage aufgezeigt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt – vom Sozialdienst über eine psychologische Betreuung oder die Möglichkeit einer Krisenintervention. Was die Frau am Ende in Anspruch nimmt, darauf haben die medizinischen Betreuungspersonen des Spitals aber keinen Einfluss. «Es kam schon mehrmals vor, dass wir Frauen betreuten, die unter häuslicher Gewalt leiden und manchmal auch Verletzungen aufwiesen. Wir versorgen sie jeweils medizinisch, zeigen Ihnen auf, welche Möglichkeiten sie haben und unterstützen sie in der Umsetzung ihrer Bedürfnisse. Leider ist es aber oft so, dass die Frauen wieder zu ihrem Partner nach Hause zurückkehren», so Christine Kaufmann.

Das sind Schicksale, die auch an Profis wie Christine Kaufmann oder Kathrin Bütikofer nicht einfach so vorbeigehen. «Reden hilft», so Christine Kaufmann. «Sehr wichtig ist uns aber, dass die Frauen wissen, sich jederzeit melden zu dürfen.»

Notrufnummern Hebammen Tag und Nacht

Kantonsspital Olten, T 062 311 44 14

Bürgerspital Solothurn, T 032 627 44 88

Umfassende Beratungsangebote für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern

Hilfe für Mütter und Väter in finanzieller Notlage

Weitere Beiträge

Nothing found.