Physiotherapie bei Long Covid

LONG COVID

Unterstützung durch Physiotherapie

Long Covid Erkrankte leiden oft unter starken Einschränkungen im Alltag. Physiotherapie – ob einzeln oder in der Gruppe – kann helfen, die Symptome zu lindern. Sie erleichtert somit das Leben der Betroffenen.

Ein Long Covid Patient erzählt – zusammen mit seiner Physiotherapeutin – von der Therapie am Kantonsspital Olten:

Weitere Beiträge

Wenn jeder Schritt schmerzt

Wer sein Knie nicht mehr ohne Schmerzen bewegen kann und alle konservativen Therapien ausgeschöpft hat, braucht in aller Regel eine Knieprothese. Danach ist man noch nicht schmerzfrei. Man kann es aber werden.

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

Bewegung,Wenn Bewegung zum Problem wird,Gesund durch Bewegung

Kleine Schritte, grosse Wirkung

Hohes Engagement im Alltag zugunsten des Patienten? Etwas ganz Alltägliches. In verschiedensten Abteilungen. Auf diverse Arten. Stellvertretend dafür zwei Berichte über Pflegefachfrauen, die einfach mal etwas Anderes umsetzten und wortwörtlich Bewegung ins Spiel bringen wollten. Die Summe solcher kleinen Schritte hat grosse Wirkung – für den Patienten sowie für das Spital.

Eine Zeit des Wandels

WEG MIT DEM ÜBERGEWICHT

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

«Ich bin bald 47 Jahre alt, aber so viele Veränderungen wie in den letzten zwei Jahren hätte ich nie erwartet. In Erinnerung bleibt sicherlich die Covid-19-Pandemie. Sie brachte viele Veränderungen im Privat- und Berufsleben mit sich, glücklicherweise nicht nur schlechte. Ich konnte dank Homeoffice flexibler arbeiten und hatte so mehr Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu fokussieren.

Auch im Privaten war 2020 ein Jahr des Wandels für mich. Ich verlor 50 Kilogramm Gewicht. Diese physische Veränderung hatte viele positive Aspekte: zum Beispiel die Chance, Teil des siegreichen Bike2Work-Teams meiner Firma zu sein. Aber ich war auch ganz generell physisch aktiver und erfreute mich am Mountainbike- oder Rennvelofahren sowie Wandern in den Solothurner oder Tessiner Bergen.

Wie ich das geschafft habe? Alles begann 2018 im Stoffwechselszentrum des Kantonsspitals Olten. Ich war zu schwer und nicht gesund. Mein BMI lag zu diesem Zeitpunkt über 40.

Zuerst musste ich abnehmen. Was einfach klingt, ist trotz Ernährungsberatung und Diät nicht einfach zu erreichen. Ich habe zu wenig abgenommen und eine zweite Diät begonnen. Doch wegen erhöhtem Blutdruck und schlechter Leberwerte reichte auch das nicht aus. So habe ich mit Herrn Dr. Pfefferkorn die Bariatrischen Operationsverfahren diskutiert. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich bin froh, dass ich diese Chance ergriffen habe. Nach einer sechsmonatigen Vorbereitungsphase haben wir das Operationsdatum auf den 19. November 2019 festgelegt. An diesem Tag wurden 80 Prozent meines Magens und meine Gallenblase entfernt.

Neunzehn Monate nach dem Eingriff bereue ich einzig, dass ich mich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. Dank der sehr guten Beratung habe ich alles neu gelernt: gesund kochen, Kalorien berechnen, langsam essen und sehr viel Sport machen. Seit einem Jahr ist mein Gewicht stabil, mein Blutdruck perfekt. Ich bin wieder gesund und kann problemlos weite Strecken mit dem Rennvelo oder Mountainbike zurücklegen, zum Beispiel von Lostorf auf die Belchenflue und retour. All diese Aktivitäten schaffe ich, ohne immer müde zu sein oder keine Kraft wegen Adipositas zu haben. Das ist wahre Lebensqualität.

Ich bin dem ganzen Team des Kantonsspital Olten sehr dankbar. Dass sie mich bei meinem Weg zurück zu meinem gesunden Ich unterstützt haben, werde ich nie vergessen.»

Weitere Beiträge

Individuell und mit viel Zeit begleitet

Werdenden Eltern steht am Kantonsspital Olten neu ein weiteres Geburtsmodell zur Verfügung: die Beleghebammengeburt mit den Beleghebammen Olten.

Verlorene Momente holen

Intensivtagebücher sind für Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen ein wertvolles Mittel, um die Zeit auf der Intensivstation zu verarbeiten. Denn der Aufenthalt kann posttraumatische Beschwerden verursachen.

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

Um die Frage Kaiserschnitt oder natürliche Geburt gibt es immer wieder heftige Diskussionen. Für die Gynäkologin Akram Sadat Husseini und die Hebamme Kathrin Stettler ist vor allem aber wichtig, dass die Frauen neutral informiert werden.

Der lange Weg zurück

LONG-COVID

Der lange Weg zurück

Rund zehn Prozent aller Covid-19-Erkrankten leiden unter Langzeitfolgen. Weshalb, ist unklar. Was man aber weiss: Die allermeisten Patientinnen und Patienten erholen sich. Es braucht aber Geduld. Viel Geduld.

Manche können keine zehn Treppenstufen mehr hochgehen und sind vor der Erkrankung Marathondistanzen gelaufen. Andere leiden unter Kopfschmerzen, starker Müdigkeit, Atemnot, Muskelschmerzen, Herzrasen oder können sich kaum mehr konzentrieren. Vor der Corona-Infektion aber waren sie vital und leistungsfähig. «Long-Covid-Patienten stellen die Wissenschaft aktuell immer noch vor Rätsel», sagt Dr. med. Marc Maurer, Leitender Arzt Pneumologie am Kantonsspital Olten. Der Lungenarzt und sein Team betreuen Patientinnen und Patienten mit Spätfolgen der Covid-Erkrankung in Zusammenarbeit mit der Neurologie und der Infektiologie.

Organschäden sind sehr selten

Long-Covid-Patienten sind zwischen 30 und 80 Jahre alt, Frauen sind in der Tendenz etwas häufiger betroffen als Männer. Aber das seien Beobachtungen und keine wissenschaftlichen Fakten, so Maurer. Wenn seine Patienten zur Messung der körperlichen Leistung auf den Hometrainer steigen, «können wir klar dokumentieren, dass die Lunge zwar funktioniert, die Leistungsfähigkeit insgesamt aber massiv eingeschränkt ist.» Das liegt nicht an der Motivation oder an Organschäden, sondern daran, dass das gesamte Zusammenspiel von Herz, Lunge, Muskulatur und Gefässen nicht mehr funktioniere. «Corona kann zu einer Entzündung im gesamten Körper führen und so auch verschiedene Organe betreffen.»

Was ist Long-Covid

Medizinisch spricht man von einem Post-Covid-Syndrom, der Begriff Long-Covid etabliert sich jedoch immer mehr. Als Long-Covid-Patienten gelten Personen, bei denen die Symptome länger als 12 Wochen andauern, die unter Kurzatmigkeit, dem Müdigkeitssyndrom Fatigue, Stress, Konzentrationsstörungen, Brustschmerzen oder anderen Folgen der Infektion leiden. Am häufigsten treten die Symptome Müdigkeit und Kurzatmigkeit auf. Von Long-Covid-Symptomen können alle Menschen betroffen sein, jung, alt, Leistungssportlerinnen oder auch Menschen mit Vorerkrankungen. Tendenziell sind eher Menschen betroffen, die einen schweren Erkrankungsverlauf durchgemacht hatten. Man schätzt aber auch, dass 10 bis 20 Prozent der Patienten, bei denen die Coronainfektion keine Symptome auslöste, Long-Covid-Folgen haben können.

Patienten in allen Bereichen aufbauen

Long-Covid-Patienten fallen mental oft in ein Loch, da zwischen dem, was sie erwarten und dem, was passiert, eine grosse Diskrepanz besteht. «Nach einer schweren Erkältung ist man ja meistens noch ein, zwei Wochen nicht so fit, merkt jedoch sehr rasch, wie die Form Tag für Tag wieder zurückkommt. Bei Long-Covid hingegen gehts einfach nicht mehr bergauf.» Das verunsichere viele, so Marc Maurer.

Die Therapie bei Long-Covid-Symptomen ist zwar simpel, erfordert aber Willen und Disziplin. «Es ist sehr wichtig, dass trotz Erschöpfung und Müdigkeit der Organismus stetig gefordert, jedoch nicht überfordert wird», so der Lungenfacharzt. Deshalb würde er mit den Patientinnen und Patienten kleine Ziele formulieren, damit sie motiviert bleiben.

Am Kantonsspital Olten und am Bürgerspital Solothurn gibt es seit ein paar Monaten auch Gruppentherapien, in denen Long-Covid-Patienten gemeinsam trainieren (siehe Kasten). «Bei Long-Covid arbeiten wir viel auf der Metaebene: Training, Support, Motivation. Als Arzt hätte ich zwar lieber wissenschaftlich gesicherte Fakten, die es aber noch nicht gibt.» Die Resultate der Therapie, betont Marc Maurer, seien deshalb aber nicht weniger gut. Wenn die Patientinnen und Patienten nach langer Zeit ihre Form wieder zurückerhalten, so geschieht diese Rückkehr zur Normalität langsam, eher schleichend. Der Wow-Effekt bleibt dabei aus, es sei vielmehr ein fliessender Prozess.

Was tun bei Long-Covid?

Am Kantonsspital Olten und am Bürgerspital Solothurn gibt es neu für Patientinnen und Patienten, die unter Long-Covid-Symptomen leiden, interdisziplinäre Sprechstunden und Gruppenangebote.

Folgende Punkte stehen im Zentrum der Angebote:

- Abklärung, ob andere Erkrankungen die Symptome verursachen

- Erarbeiten von Selbstmanagement-Strategien im Umgang mit Atemnot, Schmerzen und Erschöpfung

- Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit

- Austausch zu Bewältigungsstrategien in der Gruppe

Informationen Post-Covid-Gruppen

Kantonsspital Olten (KSO)

Pneumologie

T 062 311 43 46, pneumologie.kso@spital.so.ch

Broschüre

Bürgerspital Solothurn (BSS)

Physiotherapie

T 032 627 41 41, physiotherapie.bss@spital.so.ch

Broschüre

Weitere Beiträge

Am Ende der Therapie fängt es erst an

Jeder sechste Mensch erkrankt im Leben einmal an einer Depression. Manche Menschen so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt in einer Psychiatrischen Klinik notwendig wird. Danach ist das Leben nicht mehr wie zuvor. Soll es auch nicht.

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

Physiotherapie bei Long Covid

Ein Long Covid Patient erzählt von seinen Erfolgen durch die Physiotherapie.

Individuell und mit viel Zeit begleitet

NEUES ANGEBOT AM KANTONSSPITAL OLTEN

Individuell und mit viel Zeit begleitet

Werdenden Eltern steht am Kantonsspital Olten neu ein weiteres Geburtsmodell zur Verfügung: die Beleghebammengeburt mit den Beleghebammen Olten.

In der Frauenklinik am Kantonsspital Olten gestalten werdende Eltern die Geburt nach ihren Vorstellungen. Bei den Geburtsmodellen konnten sie sich bisher zwischen der klassischen Arzt-Hebammen-Geburt und der Hebammengeburt entscheiden. Bei ersterem wird die schwangere Frau während der gesamten Geburtsdauer von einer Hebamme betreut. Bei Bedarf kommt eine Ärztin hinzu. In der letzten Phase der Geburt sind beide, Hebamme und Ärztin, unterstützend da. Wenn die Schwangerschaft komplikationslos verlaufen ist und keine Risiken bestehen, kann sich das Eltern werdende Paar auch für die Hebammengeburt entscheiden. So findet die Geburt im intimen Rahmen ohne ärztliche Betreuung statt. Gleichzeitig bietet das Spital die Sicherheit, bei Bedarf einen Arzt hinzuziehen.

Beleghebammengeburt rundet das Angebot ab

Mit der Beleghebammengeburt steht ein weiteres Angebot zur Verfügung, welches sich grosser Nachfrage erfreut. Denn viele werdende Eltern wünschen sich eine vertraute Person, die sie bereits während der Schwangerschaft begleitet. Genau das erfüllen die selbständigen, mit dem Kantonsspital Olten kooperierenden Beleghebammen Olten. Sie begleiten die schwangere Frau von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett. Beantworten Fragen, koordinieren Termine und fangen so die Ängste und Sorgen der werdenden Familie auf. Diese persönliche und kontinuierliche Betreuung schafft Vertrauen.

Hohe Betreuungsqualität gewährleistet

Jeweils eine der vier Frauen ist die Haupthebamme und Bezugsperson in der Schwangerschaft. Sie begleitet nach Möglichkeit die Familie auch nach der Geburt zu Hause im Wochenbett. Damit zu allen vier Beleghebammen eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, finden die Schwangerschaftskontrollen abwechselnd statt. Den Bereitschaftsdienst teilen sie sich auf und bei längeren Geburtsverläufen lösen sie sich gegenseitig ab. Damit ist eine hohe Betreuungsqualität gewährleistet. Die Geburt findet immer im Spital statt, auf Wunsch mit oder ohne ärztliche Unterstützung. Bei plötzlichen Problemen oder auch bei einer Risikoschwangerschaft ist immer ein Facharzt zur Stelle.

Eingespieltes Team mit viel Erfahrung

Anna Schulte, Evelyn Thomet, Nina Husi und Stephanie Fiechter bilden zusammen das Team von Beleghebammen Olten. Aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Hebammen der Solothurner Spitäler AG bringen sie grosse Erfahrung mit. Sie sind mit den Betreuungs- und Behandlungsprozessen bestens vertraut und die Zusammenarbeit mit den angestellten Hebammen, Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden ist eingespielt. «Vom grossen gegenseitigen Vertrauen profitieren letztendlich die werdenden Mütter und Paare», betont Stephanie Fiechter. Wer sich für die Begleitung durch eine Beleghebamme Olten entscheidet, sagt auch ja zur Philosophie der vier Frauen: «Es ist wichtig, wie wir geboren werden. Uns ist wichtig, dass unsere werdenden Eltern in einem sicheren Umfeld mit einer vertrauten Person gebären können. Wir möchten den natürlichen Prozess von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch eine persönliche Betreuung unterstützen und die Eltern auf ihrem Familienweg begleiten.»

Weitere Informationen zum Thema

Beleghebammen Olten

Babygalerie der Solothurner Spitäler

Schwangerschaft & Geburt am Kantonsspital Olten

Blogbeitrag «3185 Gramm: Robin kommt zur Welt» – eine Geburt, zwei Perspektiven

Blogbeitrag «Das perfekte Menü» – Stillen

Blogbeitrag «Frauen sollen sich gut informiert entscheiden» – natürliche Geburt oder Wunschkaiserschnitt

Weitere Beiträge

«Es wurde nie um den heissen Brei geredet»

Alexandra Peiske, 35, erhielt während der Schwangerschaft die Diagnose Brustkrebs. Was sie nie wollte ist, dem Krebs zu viel Raum geben.

Am Ende der Therapie fängt es erst an

Jeder sechste Mensch erkrankt im Leben einmal an einer Depression. Manche Menschen so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt in einer Psychiatrischen Klinik notwendig wird. Danach ist das Leben nicht mehr wie zuvor. Soll es auch nicht.

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

Verlorene Momente holen

TAGEBUCH VON DER INTENSIVSTATION

Verlorene Momente holen

Intensivtagebücher sind für Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen ein wertvolles Mittel, um die Zeit auf der Intensivstation zu verarbeiten. Denn der Aufenthalt kann posttraumatische Beschwerden verursachen.

Der Aufenthalt auf der Intensivstation ist für Patientinnen und Patienten so wie auch deren Angehörigen ein einschneidendes Erlebnis. Die Kombination aus einer schweren, oft lebensbedrohlichen Erkrankung und der Einsatz von Medikamenten, insbesondere Beruhigungsmitteln, führt bei vielen Patienten dazu, dass sie das räumliche und zeitliche Gefühl verlieren. «Stellen sie es sich so vor, als lebten sie tage- oder wochenlang in einem Schlaf-Wach-Zustand», schildert Tanja Wörle, Fachexpertin Pflege der Intensivstation auf dem Bürgerspital Solothurn den Zustand, den Patienten auf der Intensivstation erleben. Das hinterlässt Gedächtnislücken und kann nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation zu Schlafproblemen, wiederkehrenden Albträumen oder Halluzinationen führen.

«Liebe Frau Meier»

«Bleibt ein Patient länger als drei Tage auf der Intensivstation, beginnen wir mit einem Intensivtagebuch», sagt Tanja Wörle. Zahlreiche Studien belegen, dass diese Tagebücher posttraumatische Belastungsstörungen lindern oder sogar verhindern können. «Gedächtnislücken belasten. Der Mensch will wissen, was mit ihm passiert», so Wörle. In einem Intensivtagebuch können Erinnerungen ergänzt, Lücken aufgefüllt und die verlorenen Momente besser verstanden werden. Ein Eintrag in einem Intensivtagebuch kann beispielsweise so aussehen: «Liebe Frau Meier. Sie liegen ruhig in Ihrem Bett im Zimmer der Intensivstation. Draussen ist es regnerisch und windig. Sie hatten heute einen guten Tag und nur sehr wenig geschwitzt. Das freut mich! Auch Ihre Werte sehen im Vergleich zu gestern schon besser aus. Ich habe mit Ihrer Familie gesprochen. Wir alle sind froh, dass es Ihnen besser geht.»

Der Traum mit der Schlange

Ein Eintrag ins Tagebuch beansprucht nicht viel Zeit und wird meist vom betreuenden Pflegepersonal oder den Angehörigen geschrieben. Tanja Wörle berichtet von einem Patienten, der im Traum immer wieder von einer roten Schlange angegriffen worden sei. Als er das Tagebuch gelesen habe, sah er, dass er regelmässig endoskopisch untersucht werden musste und man ihm einen Schlauch durch Mund und Rachen einführte. Das Endoskop hatte ein rotes Licht und das rote Licht war die Schlange in seinem Traum. «Es war entlastend für ihn, dass er sich den Traum erklären konnte.»

Erinnerung ans Geräusch

Nicht alle Patienten wollen und können das Intensivtagebuch direkt nach ihrem Austritt lesen. Einige brauchen Zeit, um das Tagebuch Stück für Stück zu lesen und zu verarbeiten. Zusätzlich zum Intensivtagebuch bietet das Bürgerspital Solothurn beim Austritt eine Führung durch die Intensivstation an. So können die Patienten das Zimmer, das Bett und die Maschinen sehen. Oft erkennen sie Geräusche und können sie danach den Maschinen zuordnen. Auch das hilft, das Erlebte zu verstehen.

Was wird auf einer Intensivstation gemacht?

Die Intensivstation, oft auch bekannt unter der Abkürzung IPS (Intensivpflegestation), ist spezialisiert auf die Versorgung von schwerstkranken Menschen, die ständige Überwachung durch Geräte und Personal oder lebenserhaltende Massnahmen wie zum Beispiel künstliche Beatmung benötigen. Mögliche Gründe für einen Aufenthalt auf einer Intensivstation sind: akute Notfälle (Atemnot, Herzprobleme o. a.), schwere Unfälle, die ersten Stunden nach einer Operation oder Therapien, die schwere Komplikationen auslösen können.

Weiterführende Links zum Thema Intensivtagebuch

- www.intensivtagebuch.de

- «Die Idee hat sich selbstständig gemacht» – Ein Pflegewissenschafter berichtet über die laufende Akzeptanz des Intensivtagebuchs

- «Das Intensivtagebuch hat mir sehr geholfen» – Interview mit einem ehemaligen Komapatienten

- Berührende Botschaften für die Zeit nach Corona – Klinikum in München über den Wert des Intensivtagebuchs während der Coronazeit

Weitere Beiträge

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

«Der Schaden wird nicht grösser, wenn man zuwartet»

Ein Gelenkersatz ist heute bis ins hohe Alter möglich. Eine sorgfältige Abklärung lohnt sich dennoch, meint der Facharzt für Orthopädie.

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

Dr. rer. medic. Angelika Elsenbast ist promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoonkologin am Bürgerspital Solothurn. Sie berät Patientinnen und Patienten, die ein Krebsleiden haben oder hört ihnen oft einfach nur zu.

Wenn (…) Worte

APHASIE

Wenn (…) Worte

Nach einem Hirnschlag kann es sein, dass man nicht mehr sprechen kann. Nicht weil die Zunge nicht mehr will, sondern weil die Worte weg sind. Und auch das Verständnis für die Worte. Der Weg zurück führt über die Logopädie.

«Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Bett, haben körperliche Lähmungserscheinungen und können vielleicht klar denken, aber keinen dieser Gedanken in irgendeiner Weise zu Wort bringen», beschreibt Dr. med. Robert Bühler, Leiter Neurologie am Bürgerspital Solothurn, den Zustand von Schlaganfallpatienten. Die Therapie, so Robert Bühler, ist in den Möglichkeiten relativ begrenzt: «Man stellt mit Medikamenten die optimale Blutzirkulation wieder her und hofft, dass sich dadurch gewisse Hirnareale und -funktionen wieder erholen.» Und dann bleiben aber je nach Schwergrad der Hirnschädigung bei einem Drittel der Betroffenen auch bleibende Störungen zurück. So etwa der Verlust des Sprachvermögens, die sogenannte Aphasie.

Aphasie

Eine Aphasie bezeichnet eine schwere Sprachstörung, die in rund 80 Prozent der Fälle durch einen Schlaganfall oder durch eine andere Beeinträchtigung des Gehirns aufgrund eines Unfalls oder einer Tumorerkrankung entsteht. Bei einer Aphasie sind Sprachproduktion, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben betroffen. Durch das Unvermögen, Worte formulieren zu können, wird Aphasie oft mit Verwirrtheit oder einer geistigen Beeinträchtigung verwechselt. Als Zuhörerin oder Zuhörer ist es wichtig, dem Gegenüber Zeit zu geben, seine Worte zu formulieren und sich auf das Gespräch zu konzentrieren.

Schweisstreibende Angelegenheit

Untersuchungen zu Lebensqualität zeigen, dass der Sprachverlust zu den schwersten Einbussen im Alltag gehört. Deshalb ist die Sprachtherapie, welche durch Logopädinnen und Logopäden durchgeführt wird, die wichtigste und langfristig auch einzige Massnahme bei einer Aphasie. «Als Erstes gilt es jeweils herauszufinden, welche Bereiche des Sprachsystems betroffen sind und wie sich die Probleme auf die Kommunikation auswirken», sagt Mirjam Zwahlen Joder, leitende Logopädin des Bürgerspitals Solothurn. Das sei nicht immer ganz einfach, da Sprachproduktion und -verarbeitung äusserst komplexe Abläufe darstellen. Danach beginnt das Training. Hilfsmittel gibt es viele: Fotos, Karten, Zeichnungen, und gerade bei jüngeren Patienten lassen sich auch Handys und Tablets hervorragend einsetzen. «Die Therapie selbst ist wie Hochleistungssport. Man muss üben, trainieren, ausprobieren, Vorgehensweisen ändern und immer wieder neu versuchen», sagt Mirjam Zwahlen Joder. «Nach ein paar Wörtern sind die Patienten manchmal regelrecht schweissgebadet.»

Mehr zum Thema Aphasie

- «Das zweite Leben des Monsieur Alain» – Spielfilm über den Generaldirektor eines französischen Autokonzerns, der sich nach einem Schlaganfall neu orientieren muss.

- Betroffenenorganisation für Menschen mit Aphasie

- Singen mit Aphasie. Es gibt in der Schweiz mehrere Aphasiechöre.

Wichtig sind Zielsetzungen

Wie lange eine Therapie dauert, hängt sehr stark vom Schweregrad einer Aphasie ab. «Zentral», so die Logopädin, sei, «dass man erreichbare Ziel in kleinen Zwischenschritten formuliert». Patienten müssten auch lernen, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sein wird wie zuvor aber es Wege gibt, damit umzugehen. Am Ende geht es um das Empowerment, darum, die Patienten selber befähigen können, ihr Ziel zu erreichen. «Und wenn wir es erreicht haben – und sei es auch nur die Formulierung einfacher kurzer Sätze oder Wörter – so feiern wir das immer zu Recht wie einen Weltmeistertitel!»

Was tun bei Hirnschlag?

Ein Hirnschlag (Stroke oder auch Schlaganfall) ist eine Durchblutungsstörung des Gehirns. Er äussert sich häufig durch eine plötzliche Lähmung, Gefühlsstörung oder Schwäche auf einer Körperseite, plötzlicher Blindheit, Doppelbilder, Sprachstörungen, Schwindel oder heftigen und plötzlichen Kopfschmerzen. Eine Behandlung bei einem Hirnschlag muss so rasch als möglich erfolgen. Bei Verdacht auf einen Hirnschlag sollten Sie deshalb unverzüglich den Notruf 144 alarmieren und die Behandlung in einem Stroke Center oder einer Stroke Unit vornehmen lassen. Das Kantonsspital Olten und Bürgerspital Solothurn verfügen über zertifizierte Stroke Units.

Weitere Beiträge

Wenn (…) Worte

Nach einem Hirnschlag kann es sein, dass man nicht mehr sprechen kann. Nicht weil die Zunge nicht mehr will, sondern weil die Worte weg sind. Und auch das Verständnis für die Worte. Der Weg zurück führt über die Logopädie.

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

Um die Frage Kaiserschnitt oder natürliche Geburt gibt es immer wieder heftige Diskussionen. Für die Gynäkologin Akram Sadat Husseini und die Hebamme Kathrin Stettler ist vor allem aber wichtig, dass die Frauen neutral informiert werden.

Wenn jeder Schritt schmerzt

Wer sein Knie nicht mehr ohne Schmerzen bewegen kann und alle konservativen Therapien ausgeschöpft hat, braucht in aller Regel eine Knieprothese. Danach ist man noch nicht schmerzfrei. Man kann es aber werden.

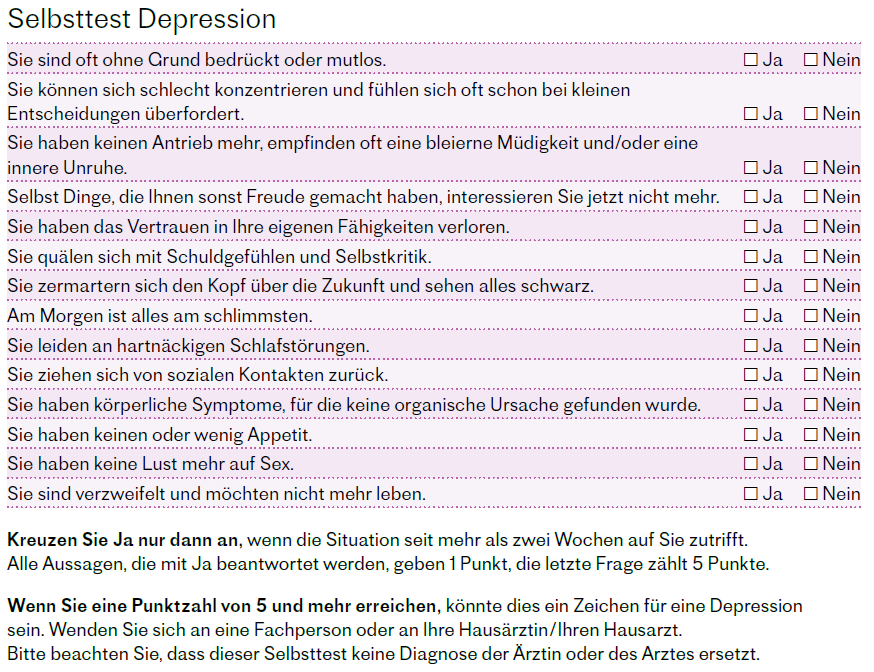

Am Ende der Therapie fängt es erst an

LEBEN NACH EINER DEPRESSION

Am Ende der Therapie fängt es erst an

Jeder sechste Mensch erkrankt im Leben einmal an einer Depression. Manche Menschen so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt in einer Psychiatrischen Klinik notwendig wird. Danach ist das Leben nicht mehr wie zuvor. Soll es auch nicht.

Eine Depression ist eine Krankheit, die oft eine lange Vorgeschichte hat und sich schleichend entwickelt. Typische Auslöser für Depressionen sind einschneidende Veränderungen im Leben oder Konflikte, die für Patientinnen oder Patienten unlösbar erscheinen. Das kann etwa ein Rollenwechsel sein, wenn man als Elternteil plötzlich stark gefordert ist; oder auch die Kündigung des Jobs, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine berufliche Belastungssituation.

«Meistens spielen chronische Stressbelastungen und Schlafstörungen eine Rolle, sodass sich der Einzelne den Herausforderungen nicht mehr gewachsen sieht», sagt PD Dr. med. Thorsten Mikoteit, Leitender Arzt des Behandlungszentrums für Angst und Depression der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler. «Am Anfang der Therapie steht dann die Einsicht, dass man sich helfen lassen muss. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Helfenden und die Verbesserung des Schlafes sind erste Schritte in die richtige Richtung. Der Schlaf ist wichtig, um unsere Erlebnisse und Emotionen verarbeiten zu können.» Deshalb werden nach dem Eintritt in die Klinik als erstes Massnahmen besprochen, wie Patienten wieder durchschlafen können. «Viele sehen die Welt nach einer Woche mit genügend Schlaf bereits wieder mit anderen Augen. In dieser Zeit können dann auch andere Massnahmen wie Medikamente und andere Therapieformen langsam greifen. In der Psychotherapie kann man anschliessend beginnen, an Lösungen zu arbeiten», so Thorsten Mikoteit.

Typische Symptome einer Depression

- Traurige, gedrückte Stimmung, manchmal bis zum Gefühl, gar keine Gefühle mehr zu haben

- Vermindertes Selbstwertgefühl

- Interessensverlust

- Schlafstörungen

- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

- Verminderter Antrieb und ein Gefühl der Energielosigkeit

- Appetitverlust

- Körperliche Symptome wie Schmerzen und Verdauungsbeschwerden

- Selbstmordgedanken bis hin zu suizidalen Handlungen

Aufgehoben in der Tagesstruktur

Im Behandlungszentrum für Angst und Depression stehen den Patienten zahlreiche Therapieangebote zur Verfügung: Gespräche mit Psychotherapeuten, Gruppengespräche, aber auch Ergo-, Kunst- oder Bewegungstherapien sowie das Erlernen von Methoden zur Stressbewältigung. Anders als in einem somatischen Spital, wo körperliche Leiden behandelt werden, geht es in der Psychiatrie ganz zentral auch um Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Klinikaufenthalt bedeutet für Menschen mit einer schweren Depression oftmals wieder ein Leben, in dem sie sich aufgehoben fühlen, in dem sie Hilfe in der Alltagsstrukturierung bekommen.

Zentrum für Angst und Depression

In Solothurn und Olten bieten die Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler ambulante, tagesklinische und stationäre Therapien an. Die Zuweisung erfolgt durch Fachärzte, Psychotherapeuten oder durch den Hausarzt. Selbstverständlich können sich Patientinnen und Patienten auch direkt anmelden.

Besuche im alten Leben

«Für den Austritt aus der stationären Therapie müssen sich die Patienten ausreichend sicher fühlen», so der stv. Chefarzt Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Patienten, die draussen wieder ihren Tritt fassen können, gehen in der Regel gerne. Dann gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die Angst haben, wieder in den Alltag zurückzukehren. Bei ihnen löst ein Austritt aus der Klinik Ängste aus, denn im alten Leben gab es ja Gründe, weshalb man an einer Depression erkrankte. Deshalb plane man bei einem stationären Aufenthalt bereits nach zwei Wochen schon den Austritt aus der Klinik und bereitet die Patienten schrittweise darauf vor. «Zur Erprobung der Belastbarkeit ermutigen wir unsere Patienten, zum Beispiel an Wochenendtagen wieder Zeit zu Hause zu verbringen.» Es gehe darum, das in der Klinik Erlernte im privaten Alltag auszuprobieren. Auch der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben werde durch erste Arbeitsplatzbesuche vorbereitet. Die Kontakte zu Vorgesetzten und Arbeitskollegen seien wichtig, um Schwellenängste abzubauen. «Wir empfehlen den Patienten bei diesen Besuchen übrigens, ihre Erkrankung anzusprechen – auch wenn es vielen schwerfällt.» Die allermeisten Arbeitgeber reagierten sehr positiv auf eine solche Offenheit.

Pandemie: Starker Anstieg der psychischen Belastungen

Eine Umfrage der Universität Basel bei 11 000 Personen aus der ganzen Schweiz zeigt, dass sich der Anteil an Personen mit schweren depressiven Symptomen zwischen dem ersten und zweiten Lockdown verdoppelt hatte und auf 18 Prozent stieg. Vor der Pandemie waren es 3 Prozent. Stark gestiegen ist auch die Anzahl Personen mit Angststörungen.

Notfallplan ist wichtig

Wenn am Ende ein Patient aus dem stationären Aufenthalt nach Hause geht, so gibt es stets ein Entlassungsgespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, zusammen mit dem gesamten Behandlungsteam. Die Patienten gehen zusammen mit fixen Terminen für die ambulante Weiterführung der Therapie, mit Medikamentenverordnungen, einem Wochenplan und – ganz wichtig – einem Notfallplan. Denn: «Rückfälle sind immer möglich. Wissen die Patienten aber, wohin sie sich bei einer erneuten Krise wenden können, gibt ihnen das Sicherheit», so Thorsten Mikoteit.

Im Notfall

Notfall- und Krisenambulanz Solothurn. T 032 627 11 11

Notfall- und Krisenambulanz Olten. T 062 311 52 10

Weitere Informationen

Weitere Beiträge

Individuell und mit viel Zeit begleitet

Werdenden Eltern steht am Kantonsspital Olten neu ein weiteres Geburtsmodell zur Verfügung: die Beleghebammengeburt mit den Beleghebammen Olten.

Wenn die Geburt wenig Freude bereitet

Nicht alle Frauen freuen sich auf ihr Kind. Es gibt immer wieder werdende Mütter in Notlagen, die ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben möchten. Solche Frauen erhalten Hilfe. Jederzeit und unkompliziert.

Am Ende der Therapie fängt es erst an

Jeder sechste Mensch erkrankt im Leben einmal an einer Depression. Manche Menschen so schwer, dass ein stationärer Aufenthalt in einer Psychiatrischen Klinik notwendig wird. Danach ist das Leben nicht mehr wie zuvor. Soll es auch nicht.

Immer mehr Langzeitbehandlungen

ONKOLOGIE

Immer mehr Langzeitbehandlungen

Bei der Diagnose Krebs erwarten die meisten Menschen, dass ihre Lebenszeit zu Ende geht. Dank Fortschritten in der Medizin lassen sich manche Krebsarten aber immer besser behandeln, was die Überlebensrate erhöht.

Krebs lässt sich relativ simpel erklären: Zellen des Körpers können sich grundsätzlich teilen. Normalerweise teilen sie sich dann, wenn Nachschub gebraucht wird und eine Wunde beispielsweise wieder geschlossen werden muss. Ist die Wunde zu, hören die Zellen mit dem Teilen auf. Anders bei Krebs. Krebszellen vermehren sich ohne Grund und ignorieren die Stoppsignale des Körpers. Wächst ein Tumor, so versagt auch das körpereigene Immunsystem, welches normalerweise irregeführte Zellen zerstört. Die Krebszellen wachsen also unkontrolliert, zerstören gesundes Gewebe oder können durch ihre Grösse und Lage die Funktion lebenswichtiger Organe beeinträchtigen.

Ältere Menschen haben häufiger Krebs

Rund 42 000 Menschen erkranken in der Schweiz jedes Jahr neu an Krebs. «Die subjektive Wahrnehmung», so Dr. med. Catrina Uhlmann Nussbaum, Leitende Ärztin im Onkologiezentrum im Kantonsspital Olten, «kann aber eine andere sein, da immer mehr Menschen den Krebs überleben oder ihn mit Therapien im Griff haben. Dadurch wird die Krankheit präsenter.» Die höhere Anzahl erfolgreicher Behandlungen ist vor allem auch auf die Fortschritte in der Krebsbehandlung zurückzuführen, aber auch auf einen gesünderen Lebensstil, der das Rückfallrisiko reduziert. «Die palliative Behandlung, welche von den meisten Menschen mit Sterben gleichgesetzt wird, hat in der Krebstherapie eine ganz andere Bedeutung», so Dr. med. Walter Mingrone, ebenfalls Leitender Arzt im Onkologiezentrum des Kantonsspitals Olten. Die Medizin habe gerade im Bereich der Krebsmedikamente, insbesondere bei den sogenannten «gezielten Therapien» und bei den Immuntherapien (siehe Kasten), grosse Fortschritte gemacht, aber auch bei der Bestrahlung und der Chirurgie.

Immuntherapie

Nebst Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlungen ist die Immuntherapie der vierte Pfeiler der Krebsbehandlungen. Eine Immuntherapie hat das Ziel, Tumore mithilfe des körpereigenen Immunsystems zu bekämpfen. Anders als bei einer Chemotherapie zielen die Medikamente nicht direkt auf den Krebs ab, sondern sollen bewirken, dass Immunzellen die Krebszellen erkennen, angreifen und zerstören. Auf Immuntherapien sprechen jedoch nicht alle Patientinnen und Patienten an, auch die Krebsart ist entscheidend.

Vorsorge schützt

Gleichzeitig geht die Forschung aber auch davon aus, dass rund ein Drittel der Krebsfälle durch wirksame Vorsorgestrategien vermeidbar wären. «Wir haben verlässliche Daten, die zeigen, dass etwa Vorsorgeuntersuchungen bei Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs die Todesfallzahlen senken können», sagt Catrina Uhlmann Nussbaum. Hier brauche es aber noch mehr und bessere Informationen, mit denen alle Bevölkerungsschichten erreicht werden können, so Walter Mingrone weiter. Und trotz allem: Am Ende gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen die Patienten gesund leben und dennoch an Krebs erkranken. «Es ist auch für uns Onkologinnen manchmal schwierig, die Frage nach dem Warum nicht beantworten zu können», so Catrina Uhlmann Nussbaum.

Am Ende der Talsohle

Krebstherapien sind langwierig und können Patienten wie Angehörige an ihre Grenzen bringen. Auch wenn Behandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können, fallen Patienten danach häufig in ein Loch, wie nach einer intensiven Prüfungsphase. «Wir machen unsere Patienten stets darauf aufmerksam, dass diese Zeit kommen kann und sie bei uns auch diesbezüglich Beratungs- oder Betreuungsangebote finden», so Walter Mingrone.

Zwölf einfache Empfehlungen zur Krebsprävention

- Rauchen Sie nicht.

- Sorgen Sie für Schutz vor Passivrauchen.

- Legen Sie Wert auf ein gesundes Körpergewicht.

- Bewegen Sie sich regelmässig.

- Ernähren Sie sich ausgewogen und gesund.

- Konsumieren Sie Alkohol in moderaten Mengen.

- Schützen Sie sich und insbesondere Kinder vor zu viel Sonne.

- Schützen Sie sich vor Schadstoffen, die Krebs verursachen können.

- Finden Sie heraus, ob Sie zu Hause einer erhöhten Strahlenbelastung (z. B. Radon) ausgesetzt sind.

- Nutzen Sie Früherkennungsmöglichkeiten für Darmkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs.

- Stillen senkt das Krebsrisiko bei Müttern.

- Nehmen Sie an Impfprogrammen teil.

Europäischer Kodex zur Krebsprävention

Weiterführende Links

Prävention und Früherkennung – Informationen der Krebsliga

Körperliche Aktivität in der Krebsvorbegung – Informationen der Krebsliga

Jeder Schritt nützt – Blogbeitrag zu den positiven Effekten von Bewegung

Weitere Beiträge

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

Dr. rer. medic. Angelika Elsenbast ist promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoonkologin am Bürgerspital Solothurn. Sie berät Patientinnen und Patienten, die ein Krebsleiden haben oder hört ihnen oft einfach nur zu.

Wenn (…) Worte

Nach einem Hirnschlag kann es sein, dass man nicht mehr sprechen kann. Nicht weil die Zunge nicht mehr will, sondern weil die Worte weg sind. Und auch das Verständnis für die Worte. Der Weg zurück führt über die Logopädie.

Physiotherapie bei Long Covid

Ein Long Covid Patient erzählt von seinen Erfolgen durch die Physiotherapie.

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

NATÜRLICHE GEBURT ODER WUNSCHKAISERSCHNITT

«Frauen sollen sich gut informiert entscheiden»

Um die Frage Kaiserschnitt oder natürliche Geburt gibt es immer wieder heftige Diskussionen. Für die Gynäkologin Akram Sadat Husseini und die Hebamme Kathrin Stettler ist vor allem aber wichtig, dass die Frauen neutral informiert werden.

Frau Husseini, Frau Stettler, sie sind als Ärztin und Hebamme in der Geburtshilfe tätig. Gab es grosse Veränderungen in den letzten 20 Jahren?

Dr. med. Akram Sadat Husseini: Sehr. Wir haben zum Beispiel viel mehr Möglichkeiten im Bereich der vorgeburtlichen Abklärungen, der Pränataldiagnostik. Und wir haben eine starke Zunahme des Wunsches nach einem Kaiserschnitt.

Kathrin Stettler: Für mich hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Ich bin seit bald 40 Jahren als Hebamme tätig und realisiere, dass eine neue Generation von Frauen ihre Kinder zur Welt bringt und eine neue Generation Hebammen sie dabei unterstützt. Viele werdende Eltern möchten eine Planbarkeit und Sicherheit haben, die Redewendung «In guter Hoffnung sein» existiert kaum mehr. Es sind klare Erwartungen da und die Medizin kann heute viele dieser Erwartungen erfüllen. Das ist keineswegs nur negativ, sondern auch ein grosser Fortschritt. Geburten sind sicherer geworden. Aber auf der anderen Seite führt diese Erwartungshaltung dazu, dass es schwierig wird, etwas zu akzeptieren, dass nicht vorhersehbar war.

Ist das nicht auch eine Wechselwirkung? Die Medizin kann immer mehr und bietet dies auch an, ergo möchte niemand darauf verzichten.

Husseini: Das erste Screening findet in der Regel in der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche statt. Es besteht aus der Kombination von Ultraschalbefunden, mütterlichem Alter und Biochemie. Bis dahin können die werdenden Eltern überlegen, ob sie das Screening überhaupt möchten. Diese Frage führt aber manchmal zu grossen Unsicherheiten. Werdende Eltern fragen oft zurück, was ich empfehlen würde oder was andere in einem solchen Fall tun. Ich sage immer, sie müssen für sich selbst entscheiden. Es ist unsere Aufgabe, sie dabei gut zu begleiten.

Gibt es viele Schwangere, welche auf eine vorgeburtliche Untersuchung verzichten?

Husseini: Es gibt nur wenige Schwangere, welche darauf verzichten. Im Voraus zu wissen, dass ein Baby allenfalls gleich nach der Geburt medizinische Unterstützung braucht, kann am Ende Leben retten. Die Patientin sollte jedoch darüber aufgeklärt werden, dass selbst durch hochauflösende Ultraschalluntersuchungen ein vollständiger Ausschluss genetischer oder anderer Fehlbildungen nicht möglich ist.

Stettler: Es hat auch mit Selbstkompetenz und Eigenverantwortung zu tun. Man sieht es ja nicht nur im Bereich der Geburten, dass das Vertrauen in den eigenen Körper abgenommen hat.

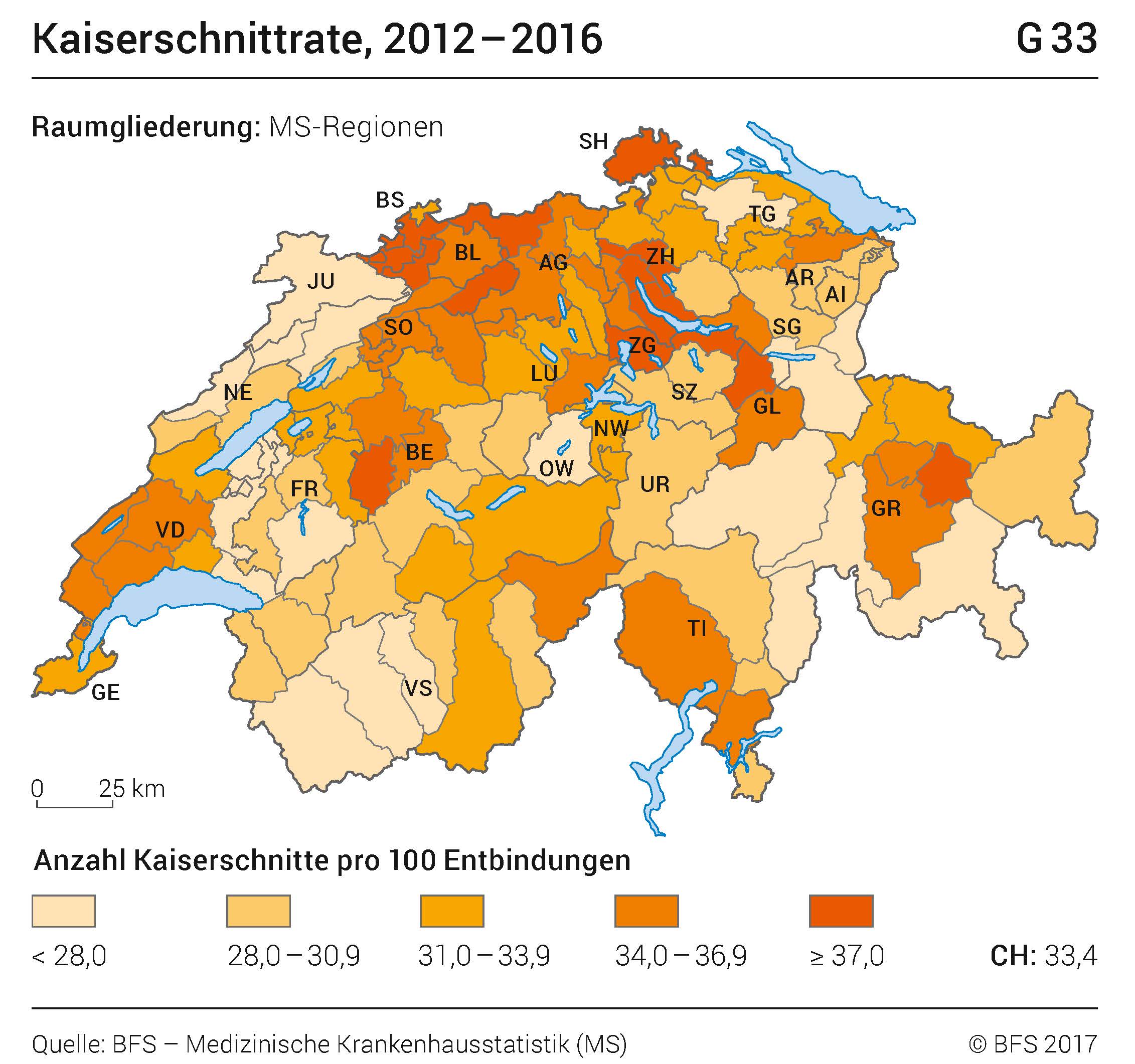

Hohe Kaiserschnittrate in der Schweiz

2019 kamen in der Schweiz 32,1 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Damit hat die Schweiz eine der höchsten Raten in Europa, hinter Italien, Ungarn oder Polen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass nur 10 Prozent der Kaiserschnitte medizinisch notwendig sind – aber so auch das Leben von Mutter und Kind retten können.

Kommen wir zur Geburt selbst. Die Schweiz hat im Vergleich mit anderen Ländern eine hohe Kaiserschnittrate. In den Geburtenabteilungen der Solothurner Spitäler wird aber bewusst die natürliche Geburt gefördert. Wie begegnen Sie diesem Thema?

Stettler: Mir persönlich ist vor allem wichtig, dass sich Frauen gut informiert entscheiden können. Es gibt Gründe für aber auch gegen einen Kaiserschnitt. Frauen müssen wissen, dass der Kaiserschnitt keine Geburt, sondern eine Operation ist und Einfluss auf das Kind haben kann. Es gab mal einen Slogan des Hebammenverbands: «Es ist wichtig, wie wir geboren werden.» Unsere Aufgabe ist es nicht zuletzt, die Frauen zu bestärken, dass sie in der Lage sind, ihr Kind aus eigener Kraft gesund auf die Welt zu bringen.

Welche medizinischen Gründe sprechen für einen Kaiserschnitt?

Husseini: Aus mütterlichen Indikationen kann ich zum Beispiel gewisse Voroperationen an der Gebärmutter oder Herz- Gefässerkrankungen der werdenden Mutter wie ein Aneurysma erwähnen. Diese Frauen sollten bereits vor der Schwangerschaft oder sonst während der Schwangerschaft konsiliarisch durch Spezialistinnen oder Spezialisten untersucht und der Geburtsmodus gemeinsam festgelegt werden. Weitere Gründe für einen Kaiserschnitt sind etwa höhergradige Mehrlinge, also drei Kinder oder mehr, eine Querlage, die andauert oder gewisse Fehlbildungen. Aber auch bei einer Plazenta prävia, bei der die Plazenta vor dem Muttermund liegt, ist ein Kaiserschnitt angezeigt. Und schliesslich gibt es natürlich auch die Notkaiserschnitte, die zur Sicherheit von Mutter und Kind während einer natürlichen Geburt durchgeführt werden müssen oder wenn sich der Zustand von Mutter oder Kind noch vor der Geburt plötzlich verschlechtert.

Frau Husseini, wie reagieren Sie als Ärztin, wenn eine Frau ohne medizinischen Grund einen Kaiserschnitt will?

Husseini: Als Erstes frage ich nach dem Warum. Am häufigsten wird die Angst vor Schmerzen bei einer Geburt genannt. Das ist sehr verständlich. Dabei erkläre ich den Frauen jeweils, dass auch ein Kaiserschnitt nicht ohne Schmerzen ist und die Zeit, bis die Frau wieder körperlich belastbar ist, einiges länger dauert als bei einer natürlichen Geburt.

Stettler: Und es gibt auch bei einer natürlichen Geburt Methoden, wie wir die Schmerzen lindern können, natürliche und pharmazeutische.

Lassen sich denn viele Frauen von einer natürlichen Geburt überzeugen, die eigentlich einen Kaiserschnitt wollten?

Husseini: Eine Zahl zu nennen, ist schwierig. Es ist aber nicht unser Ziel, jemanden von etwas zu überzeugen, das sie vielleicht gar nicht will. Manchmal schafft auch die Frage nach dem Warum eine Erklärung.

Stettler: Wir merken rasch, wie eine Frau während der Schwangerschaft begleitet wurde. Heisst es von Beginn weg, das Kind könnte möglicherweise etwas gross werden oder die Lage ist vielleicht nicht so optimal, so ist der Entscheid für einen Kaiserschnitt meistens schon gefallen. Deshalb ist es auch meiner Sicht wichtig, dass auch Hebammen Schwangere begleiten. Aber auch ich bin der Meinung, dass am Ende die Frau entscheiden soll und nicht wir.

Gewusst?

Das Hormon Oxytocin ist ein Universalhelfer, wenn es um den Nachwuchs geht. So sorgt Oxytocin nicht nur für die sexuelle Erregung der Frau, sondern löst auch Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur (Wehen) und die Ablösung der Plazenta aus, verstärkt die mütterliche Fürsorge für das Neugeborene und regt während der Stillzeit die Milchbildung an.

Gibt es noch weitere Entscheidungsgründe für eine Sectio als Angst vor Schmerzen?

Stettler: Sehr oft steht auch der Wunsch nach der Planbarkeit der Geburt im Zentrum. Man möchte exakt wissen, wann der Mutter- und Vaterschaftsurlaub beginnt. Es ist aber auch das Bedürfnis, sich nicht auf etwas einlassen zu wollen, von dem man nicht weiss, wie es sich entwickeln kann. Einen Kaiserschnitt kann man präziser vorhersagen als eine natürliche Geburt. Aber das halten viele werdende Eltern fast nicht mehr aus.

Husseini: Kürzlich war eine Frau bei mir, die bereits zwei Kinder durch natürliche Geburten zur Welt gebracht hatte und es sprach nichts dagegen, auch die dritte Geburt natürlich zu machen. Aber sie wollte beim dritten Kind nun einen Kaiserschnitt. Als ich nach dem Warum frage, meinte sie, während der Coronazeit habe sie keine Unterstützung zu Hause und ihr Mann müsse viel arbeiten. Sie wollte ihre Geburt deshalb exakt planen, damit die beiden Kinder auch betreut sind. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich musste sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass sie nach dem Kaiserschnitt eine längere Erholungszeit braucht als bei einer natürlichen Geburt. Die Menschen wollen Planungssicherheit – seit der Coronapandemie fast noch mehr als vorher.

Frau Husseini, wenn Sie einen Kaiserschnitt, eine Sectio, vornehmen, ist das für Sie als Ärztin dasselbe wie eine natürliche Geburt?

Husseini: Nein, das ist etwas komplett anderes. Bei einer Sectio bin ich auf den Operationsbereich konzentriert und nichts anderes. Natürlich ist es sehr bewegend, das Kind aus dem Bauch zu holen. Aber ich habe danach nichts mehr mit dem Baby zu tun. Meine Konzentration gilt dem Operationsgebiet, nämlich der Gebärmutter, die ich nähen muss, den Blutungen, auf die achtgeben muss. Das Baby verschwindet in diesem Moment aus meinem Fokus. Bei einer natürlichen Geburt ist der Fokus stärker auf dem Baby, der gesamte Prozess ist vital, aktiv, man spricht mit der gebärenden Frau, mit dem Partner. Das ist etwas anderes.

Wie ist es für Sie als Hebamme, Frau Stettler?

Stettler: Es ist für mich ein sehr grosses Privileg, bei einer Geburt dabei sein zu dürfen. Bei einer Geburt arbeiten wir als Team über Stunden auf ein Ziel hin. Wenn ich sehe, wie Paare zusammenarbeiten, wie die Gebärende unterstützt wird, so berührt mich das jedes Mal. Hebamme zu sein war für mich immer eine Berufung. Ich hatte früher noch Tag und Nacht Pikett und war immer für die Frauen da, 24 Stunden. Da waren so viele Emotionen drin. Wir Hebammen gaben alles – die gebärenden Frauen ebenfalls. Heute kennen wir den Dreischichtbetrieb und den grossen Wunsch nach einer Planbarkeit. Da hat sich viel verändert. Es gibt aber immer noch Frauen, die bereit sind, sich auf das Abenteuer Geburt einzulassen, die eine enorme Kraft entwickeln. Das bewegt mich heute immer noch jedes Mal aufs Neue. Leider gibt es immer weniger Frauen, die sich das zutrauen.

Wie haben sich die eingeschränkten Besuchszeiten während Corona auf die Wochenbettstationen ausgewirkt?

Stettler: Die Coronazeit hat für die Angestellten aber auch für die Frauen im Wochenbett eine enorme Ruhe gebracht. Die Mütter können sich ihren Babys statt dem Besuch widmen, es ist eine grössere Innigkeit zwischen Mutter und Kind eingekehrt, es gibt weniger Stillprobleme und weniger weinende Kinder in der Nacht. Insofern hat die Pandemie ausnahmsweise eine positive Auswirkung. Das zeigt sich übrigens in allen Geburtskliniken.

Husseini: Ich hatte ebenfalls vor allem positive Rückmeldungen. Mit Ausnahme des ersten Lockdowns, als nicht einmal die Partner zu Besuch kommen durften. Das war für Mütter und Väter eine sehr schwierige Zeit.

Gibt es etwas, das man aus der Coronazeit mitnehmen oder lernen kann?

Stettler: Für mich wäre es sehr schön, wenn die Besuchszeiten die ersten drei Tage nach der Geburt auf den engsten Familienkreis beschränkt werden könnten. Es ist so wichtig, dass sich Kind und Mutter in Ruhe aneinander gewöhnen können.

Mehr Vorteile bei der natürlichen Geburt

Die natürliche Geburt ist grundsätzlich die risikoärmste Geburt für Frau und Kind. Vorausgesetzt, sie verläuft ohne Komplikationen. Jede natürliche Geburt hat jedoch einen individuellen Verlauf und lässt sich nie genau vorhersagen. Die Geburtsphasen sind zwar bekannt, wie lange eine Geburt jedoch dauert, wie stark die Schmerzen sein werden ist stets unterschiedlich. Bei einem Kaiserschnitt gibt es zwar die üblichen Risiken einer Operation, aber er lässt sich oft zuverlässiger vorhersagen. Nach dem Kaiserschnitt hingegen bildet sich im Gegensatz zur natürlichen Geburt die Gebärmutter langsamer zurück und Hormone, welche die Milchbildung anregen, werden nicht im gleichen Masse ausgeschüttet. Die Erholungszeit für eine Mutter ist nach einem Kaiserschnitt mit vier bis sechs Wochen deutlich länger. Grundsätzlich haben Kinder, die nach der 39. Woche schonend per Kaiserschnitt entbunden werden, keine Nachteile. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie häufiger an Asthma, Allergien, Diabetes oder Zöliakie erkranken können. Das hat damit zu tun, dass bei einer natürlichen Geburt die Babys im Geburtskanal mit spezifischen Bakterien in Verbindung kommen und dadurch ihr Immunsystem angeregt wird.

Weiterführende Links

Vor- und Nachteile von Wunschkaiserschnitt und vaginaler Geburt – Swissinfo

Weitere Beiträge

«Es wurde nie um den heissen Brei geredet»

Alexandra Peiske, 35, erhielt während der Schwangerschaft die Diagnose Brustkrebs. Was sie nie wollte ist, dem Krebs zu viel Raum geben.

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

Dr. rer. medic. Angelika Elsenbast ist promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoonkologin am Bürgerspital Solothurn. Sie berät Patientinnen und Patienten, die ein Krebsleiden haben oder hört ihnen oft einfach nur zu.

Wenn jeder Schritt schmerzt

Wer sein Knie nicht mehr ohne Schmerzen bewegen kann und alle konservativen Therapien ausgeschöpft hat, braucht in aller Regel eine Knieprothese. Danach ist man noch nicht schmerzfrei. Man kann es aber werden.

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

3 FRAGEN AN DIE PSYCHOONKOLOGIN

«Es geht doch um die Frage, wie wir Leben und Tod verstehen»

Angelika Elsenbast, als Psychologin für Krebserkrankte haben Sie jeden Tag mit Menschen zu tun, die schwer krank sind, manchmal auch unheilbar. Ist das für Sie nicht belastend?

Aus rein beruflicher Sicht ist mein Alltag als Psychoonkologin so abwechslungsreich wie kaum ein anderer. Persönlich betrachtet ist es doch die Frage, wie wir Tod und Leben verstehen. Wird der Begriff «Leben» alleine auf den gesunden Zustand des Körpers reduziert, dann ist eine Krebserkrankung natürlich sehr belastend. Sehe ich mich aber als Teil des Universums und akzeptiere das Leben als Teil einer grossen Etappe, dann fängt sich meine Sichtweise zu verändern an. Das hilft nicht über die Traurigkeit hinweg, soll es auch nicht, aber es gibt vielen Patientinnen und Patienten eine neue Perspektive, mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Werden Menschen häufig spirituell, wenn es um Leben und Tod geht?

Ja. Das ist auch nachvollziehbar. Bei einer Krebserkrankung sind wir plötzlich mit Fragen der Endlichkeit konfrontiert. Manche finden Trost und Sicherheit in der Religion, in der Esoterik oder ganz allgemein in der Spiritualität. Das Übersinnliche kann uns Trost geben, gerade auch, wenn es um Abschiede geht.

Wie soll ich mich verhalten, wenn ein guter Freund mir sagt, er habe Krebs?

Wissen Sie, was die Patienten in den Sitzungen bei mir am meisten schätzen? Frei reden zu dürfen. Nicht bewertet zu werden und keine gut gemeinten Ratschläge zu erhalten. Hören Sie ihm also zu. Akzeptieren Sie, wenn er sagt, es gehe ihm nicht gut. Was Krebspatienten oft nicht mehr hören können sind Durchhalte- und Denke-Positiv-Parolen. Fragen Sie Ihren Freund doch am besten, was er möchte. Vielleicht will er über seine Erkrankung reden, vielleicht aber auch lieber über Fussball. Oder er wünscht sich einen Ausflug mit Ihnen. Eine Patientin von mir versteckte ihre Krankheit gegenüber den Nachbarn, weil sie kein Mitleid wollte. Und sie wollte auch nicht dauernd über ihre Krankheit reden müssen.

Dr. rer. medic. Angelika Elsenbast

ist promovierte Psychologin und arbeitet als Psychoonkologin am Bürgerspital Solothurn. Sie berät Patientinnen und Patienten, die ein Krebsleiden haben oder hört ihnen oft einfach nur zu.

Weitere Beiträge

Wenn jeder Schritt schmerzt

Wer sein Knie nicht mehr ohne Schmerzen bewegen kann und alle konservativen Therapien ausgeschöpft hat, braucht in aller Regel eine Knieprothese. Danach ist man noch nicht schmerzfrei. Man kann es aber werden.

Eine Zeit des Wandels

Sacha De Carlo unterzog sich im November 2019 einer Bariatrischen Operation am Kantonsspital Olten. Es war der Startschuss in ein neues, gesundes Leben.

Wenn (…) Worte

Nach einem Hirnschlag kann es sein, dass man nicht mehr sprechen kann. Nicht weil die Zunge nicht mehr will, sondern weil die Worte weg sind. Und auch das Verständnis für die Worte. Der Weg zurück führt über die Logopädie.